2019年 | プレスリリース・研究成果

新たなう蝕関連細菌ビフィドバクテリウム菌の 糖代謝機構の解明 -乳糖を利用し酢酸を産生する細菌による「う蝕病因論」の新展開に期待-

【発表のポイント】

- ビフィドバクテリウム菌は、口腔細菌の1つで、健全者よりも重度の小児う蝕患者から特徴的に多く検出されることが報告されています

- ビフィドバクテリウム菌がなぜ小児のう蝕患者から多く検出されるのか、どのような細菌であるのか、ということについて代表的なう蝕関連細菌であるストレプトコッカス・ミュータンス菌と比較しました

- その結果、ビフィドバクテリウム菌はストレプトコッカス・ミュータンス菌とは異なるう蝕誘発機序があることが分かりました

【概要】

東北大学大学院歯学研究科口腔生化学分野の高橋信博教授、安彦友希助教および同研究科小児発達歯科学分野の馬目歩実歯科医師らの研究グループは、重度の小児う蝕患者から特徴的に検出されることが報告されているビフィドバクテリウム菌のう蝕誘発機能の一端について明らかにしました。

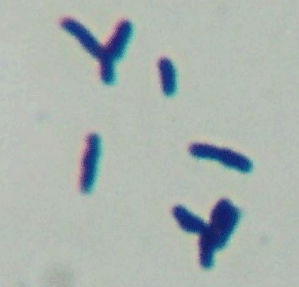

ビフィドバクテリウム菌 <う蝕誘発機序に関する発見>

特異な糖代謝機構「ビフィドシャント」がう蝕の誘発に関与していること

小児期によく摂取する乳糖(ラクトース)がその糖代謝機能の効率を上昇させたこと

これらの結果より、今後、新たなう蝕関連細菌としてビフィドバクテリウム菌が注目されていくことが予測されます。

なお、研究成果は令和元年5月16日付で国際学術誌「Frontiers in Microbiology」にオンライン掲載されました。

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院歯学研究科

口腔生化学分野

教授 髙橋 信博

助教 安彦 友希

電話 022-717-8294 / 8295

E-mail:OEB*dent.tohoku.ac.jp (*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院歯学研究科・総務係

E-mail:den-syom*grp.tohoku.ac.jp (*を@に置き換えてください)