2020年 | プレスリリース・研究成果

超伝導体内の電流を光で操ることに成功 究極の短パルスレーザー技術が拓くペタヘルツ電子テクノロジー

【発表のポイント】

- 物質中に方向の定まった正味の(平均してもゼロにならない)電流を振動電場である光電場によって流すことはできなかった。

- 超短パルス光の位相制御技術を用いて、超伝導体中に方向の決まった電流を発生させることに成功した(オームの法則に従わない物質中の電子の加速を実現)。

- 銅酸化物や鉄ヒ素化合物などの高温超伝導体(注1)への展開により、室温近傍で現在の1万倍の超高周波(ペタへルツ)電子回路の可能性が拓かれる。

【概要】

ペタ(千兆)ヘルツの超高周波電場である光は、現在のギガ(10億)ヘルツ駆動エレクトロニクスを飛躍的に高速化(高周波化)するポテンシャルを秘めています。しかし、振動電場である光によって、電子回路の基本動作である電流を一方向へ流すこと(電子を動かす方向を決めること)はできませんでした。東北大学大学院理学研究科の岩井伸一郎教授、川上洋平助教らのグループは、有機超伝導体(注2)に極めて時間幅の短い光パルスを照射した瞬間、向きの定まった電流が生じることを発見しました。この結果は、オームの法則に従わない電子の加速が超伝導体中で起きていることを示します。今後、銅酸化物や鉄ヒ素化合物などの高温超伝導の機構解明や、ペタヘルツデバイスへの応用に役立つことが期待されます。

この成果は英国科学雑誌「Nature Communications」に2020年8月18日午後6時(日本時間)にオンライン掲載されました。

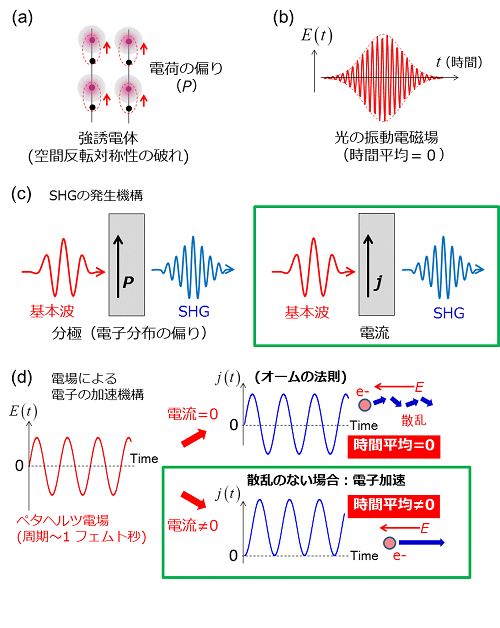

図1(a)「対称性の破れ」の例 強誘電体 電荷分布に偏りがある。

図1(b) 光の電場振動波形

図1(c) SHGの発生機構 左 電子分布の偏り(分極) 右 電流→本研究におけるSHGの原理

図1(d) 電場による電子の加速(電流の生成)機構 左 電場波形、右上 オームの法則による電流

右下 散乱の無い電子加速による電流→本研究における光電流の原理

【用語解説】

(注1)高温超伝導体

水銀、鉛、ニオブなどで観測されていた超伝導は、転移温度が20 K以下であった。ところが1980年代後半、銅酸化物YBa2Cu3O7-δ(イットリウム系) や Bi2Sr2Ca2Cu3O10(ビスマス系)など、液体窒素温度(マイナス196度、絶対温度77 K)より高温で超伝導となる物質が発見された。その後2008年には、鉄ヒ素化合物の超伝導体LaFeAsO1-XFX(転移温度マイナス240度、絶対温度~30 K)が注目された。銅酸化物では、モット絶縁体に対してキャリアドープを行うことによって超伝導への転移が起こる。一方、鉄ヒ素系では、さらに複数の軌道がからみあうことが重要だと考えられる。いずれも、BCS理論では説明できないとされ、長年の研究にもかかわらず、詳細な機構は明らかにされていない。

(注2)有機超伝導体

1970年代に導電性ポリマー(2000年ノーベル化学賞)が発見される以前は、(金属元素を含まない有機物のみの化合物としては)超伝導はおろか、通常の"金属"をつくることでさえ困難であった。しかし、有機物のみからなる超伝導体の研究は1970年代の後半に始まり、1980年代には、TMTSF (テトラメチルテトラセレナフルバレン)やBEDT-TTF(ビスエチレンジチオテトラチアフルバレン)と呼ばれる分子の化合物において、マイナス270~260度(絶対温度0.3 K-10 K)程度の転移温度の超伝導が観測された。その後、金属をドープしたフラーレン(C60)固体ではより高い転移温度(~30 K)が観測されている。これらの有機超伝導体の中で、本研究の対象物質であるBEDT-TTF化合物は、銅酸化物の高温超伝導体と同様に、モット絶縁体(クーロン反発の効果によって電荷が動けなくなった絶縁体)に関係した機構(クーロン反発や反強磁性相互作用)が示唆されているが、いずれの物質系でも詳細な機構は解明されていない。

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院理学研究科物理学専攻

教授 岩井伸一郎(いわい しんいちろう)

電話:022-795-6423

E-mail:s-iwai*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

<報道に関すること>

東北大学大学院理学研究科

広報・アウトリーチ支援室

電話:022-795-6708

E-mail:sci-pr*mail.sci.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)