2023年 | プレスリリース・研究成果

量子アニーリングの有効領域拡大の可能性を開く -連続変数の最適化で有効性を実証-

【発表のポイント】

- 量子アニーリングの適用対象として未開拓だった連続変数関数の最適化で、その高度な有効性を実証。

- 連続変数を量子アニーリングに適した形で表し、古典コンピュータ上でシミュレート。

- ノイズを抑えたハードウェアの実現により、広範な課題の解決の可能性が開かれる。

【概要】

東京⼯業⼤学 国際先駆研究機構 量⼦コンピューティング研究拠点の荒井俊太助教と⻄森秀稔特任教授は、複雑な構造を持つ連続変数関数の最適化(⽤語1)問題に量⼦アニーリング(⽤語2)を適⽤してさまざまな古典アルゴリズムと⽐較し、理想的な環境下における量⼦アニーリングの⾼度な有効性を実証した。

量⼦アニーリングは離散変数を持つ組合せ最適化問題を対象として開発されたが、その直接的な対象外である連続変数関数の最適化問題も社会には数多くあり、適⽤範囲の拡⼤が望まれていた。本研究では連続変数を近似的に離散表現する⼿法を適⽤し、DWave社(⽤語3)の量⼦アニーリング実デバイス、理想的な量⼦アニーリングの直接的なシミュレーション、連続変数や離散変数向けの各種古典アルゴリズムを⽐較した。その結果、理想的な量⼦アニーリングは実デバイスおよび古典アルゴリズムに⽐べて明確な優位性を持っていることが明らかになった。連続変数最適化問題で今回のような⼤規模かつ系統的な⽐較研究はこれまでに例がなく、量⼦アニーリングの有効な応⽤領域の拡⼤に向けて新たな展望が開かれた。実デバイスは、ノイズのために量⼦アニーリングの本来の特性を⽣かすには⾄っていないことも⽰され、今後、ハードウェアの進展に期待がかかる。

本研究は東北⼤学の押⼭広樹特任助教(当時)との共同研究として⾏われ、10 ⽉2 ⽇(現地時間)にアメリカ物理学会が発⾏する「Physical Review A」に掲載された。

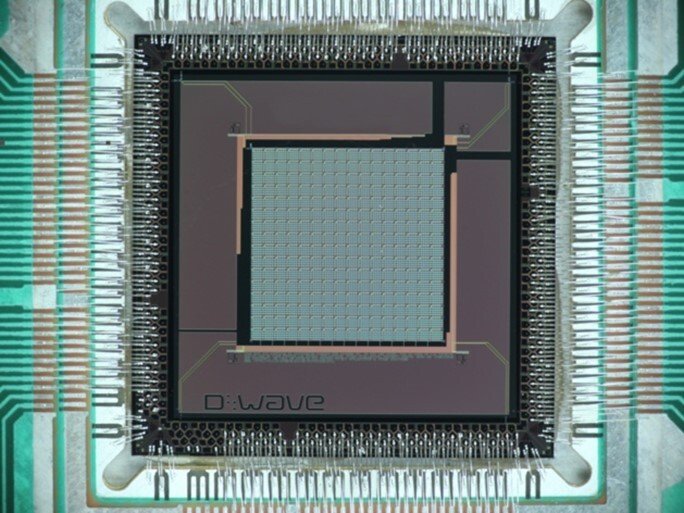

量⼦アニーリングの実デバイスD-Wave 2000Q のQPU(⽤語4)(Media courtesy of D-Wave)

【用語解説】

用語1 連続変数関数の最適化:

0, 1, 2, 3などのとびとびの値(離散値)を取る変数の関数の値を最小あるいは最大にする問題(組合せ最適化問題)に対して、任意の実数値を取れる連続変数の関数の値を最小あるいは最大にする問題。

用語2 量子アニーリング:

量子力学の効果を使って、ある種の関数の最小値を求める方法。1998年に東京工業大学の門脇正史と西森秀稔らによって提案され、2011年にD-Wave社によって商用ハードウェアとして市販された。

用語3 D-Wave社:

量子アニーリングを実装する装置を開発、市販しているカナダの企業。

問い合わせ先

(報道に関すること)

東北大学大学院情報科学研究科 広報室

鹿野 絵里

TEL: 022-795-4529

Email: koho*is.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

![]()

東北大学は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています