2024年 | プレスリリース・研究成果

トキソプラズマの再活性化機構を解明 トキソプラズマ症の発症予防技術の開発につながる成果

【本学研究者情報】

〇大学院農学研究科 教授 加藤 健太郎

研究室ウェブサイト

【発表のポイント】

- ヒトの体内に潜伏感染した寄生虫トキソプラズマは、宿主の免疫が低下した時に再活性化して重篤なトキソプラズマ症を引き起こしますが、再活性化に関わる分子メカニズムの多くは不明でした。

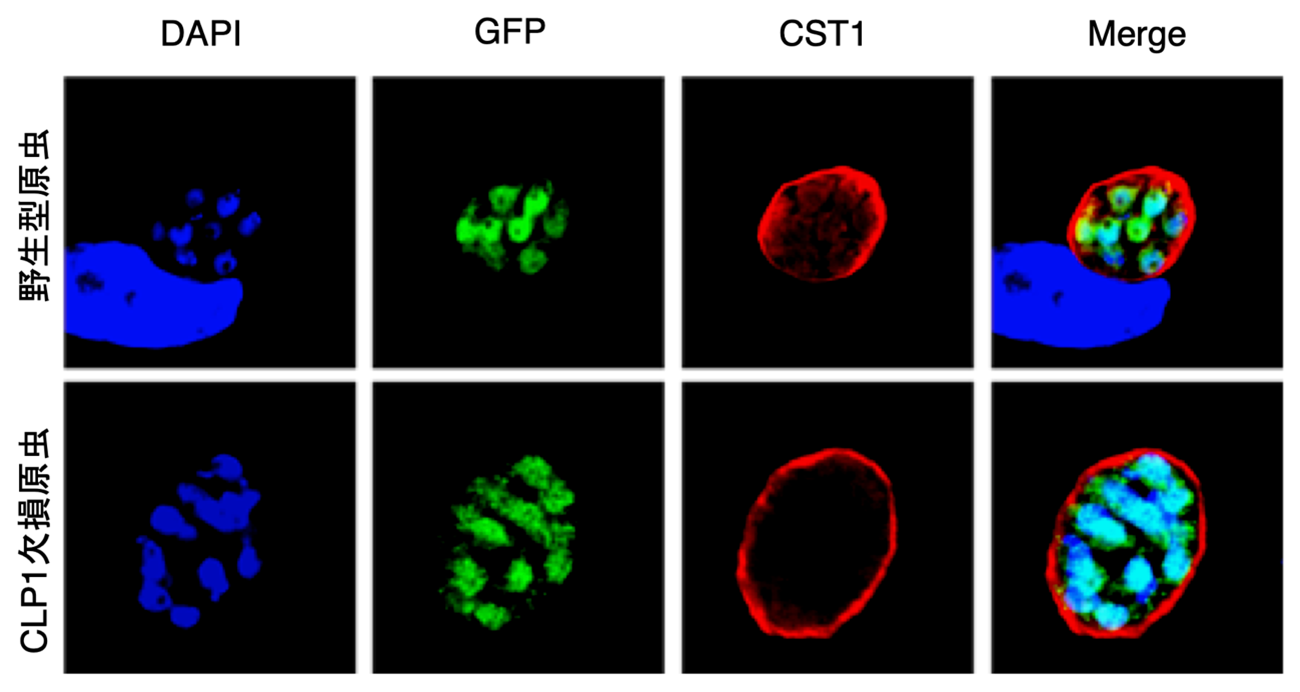

- 様々な種類の遺伝子組換え原虫を作製することで、トキソプラズマが再活性化する際に発現するタンパク質群の局在解析を行いました。

- トキソプラズマの再活性化に関連する原虫蛋白質の同定に成功しました。

- トキソプラズマ症発症予防技術の新規開発につながると期待されます。

【概要】

原虫トキソプラズマはネコからヒトに感染する身近な寄生虫で、世界の人口の約3分の1以上が体内にトキソプラズマを抱えているとされています。ヒトの体内に潜伏感染しているトキソプラズマが、宿主の免疫の低下時に再活性化する分子メカニズムは不明な点が多く、発症予防技術は開発されていません。

東北大学大学院農学研究科動物環境管理学分野の加藤健太郎教授(帯広畜産大学原虫病研究センター 客員教授)と旭川医科大学医学部感染症学講座寄生虫学分野の伴戸寛徳准教授の共同研究グループは、この再活性化の際に発現する原虫蛋白質群に着目し、様々な種類の遺伝子組換え原虫を作製して遺伝子組換え原虫の性質を解析することで、再活性化で重要な役割を担う原虫蛋白質の同定に成功しました。

本成果は、トキソプラズマ症発症予防技術の新規開発につながるものです。

本研究成果は、2024年5月17日に科学誌Frontiers in Cellular and Infection Microbiologyに掲載されました。

図1. 宿主の体内でトキソプラズマが潜伏する際に、シスト壁(シスト壁を構成する分子の一つ; 赤)を形成して、その中に原虫(緑)が存在する様子(宿主細胞と原虫の核; 青)。野生型とCLP1欠損原虫はどちらもシスト壁を形成している様子が確認できる。

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院農学研究科 動物環境管理学分野

(帯広畜産大学原虫病研究センター 客員教授)

教授 加藤 健太郎

TEL:0229-84-7391

Email: kentaro.kato.c7*tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)

東北大学大学院農学研究科

附属複合生態フィールド教育研究センター総務係

TEL:0229-84-7312

Email: far-syom*grp.tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)

![]()

![]()

東北大学は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています