2025年 | プレスリリース・研究成果

強誘電性と光反応性が共存する固体有機材料を開発 ─新規の高密度メモリなどへの応用に期待─

【本学研究者情報】

〇多元物質科学研究所 教授 芥川智行

研究室ウェブサイト

【発表のポイント】

- 有機分子の分子設計と固体中の分子配列制御により、新規なハイブリッド材料を開発しました。

- 新たに開発したハイブリッド材料が、固体状態で外部電場に応答して分極状態がスイッチングする強誘電体(注1)であり、かつ、光照射により固体状態で光反応性を実現し、分子構造の変換が可能であることを実証しました。

- 固体状態での光応答性と強誘電性の実現は、高密度な電場-光メモリとしての応用が期待されます。

【概要】

有機分子の中には、光に応答して分子構造が変化したり、化学反応を生じたりする性質を持つ物質があります。一般にこれらの変化や反応は溶液中で起こりますが、適切な分子配列の制御を行うことで固体の分子集合体中においてもその実現が可能になります。分子集合体の中の分極構造が反転運動するダイナミクスは、不揮発性メモリ(注2)の動作原理でもある強誘電体の実現に不可欠で、その分子設計には、極性構造の設計と外部電場に応答可能な柔らかな結晶格子の実現が重要となります。一方で固体中の光反応性と強誘電性の共存は、極めて緻密な分子設計と分子配列制御が必要であることから、これまでは実現されていませんでした。

東北大学多元物質科学研究所の張雲雅大学院生(研究当時、大学院工学研究科)と芥川智行教授は、信州大学学術研究院理学系の武田貴志准教授との共同研究により、有機合成化学と超分子(注3)化学の手法を用いて固体中の個々の分子配列を正確に制御することで、これまでに不可能と考えられてきた複数の機能をハイブリッド化することに成功しました。本研究成果により、光と電場の両者に外部応答可能な多重記憶性の電場-光メモリ素子の実現に向けた分子設計の指針が得られました。本成果は、次世代有機エレクトロニクスの機能制御のための技術開発に新たな可能性を拓くと期待されます。

本研究成果は米国現地時間の2025年2月24日、科学誌Journal of the American Chemical Societyにてオンライン掲載されました。

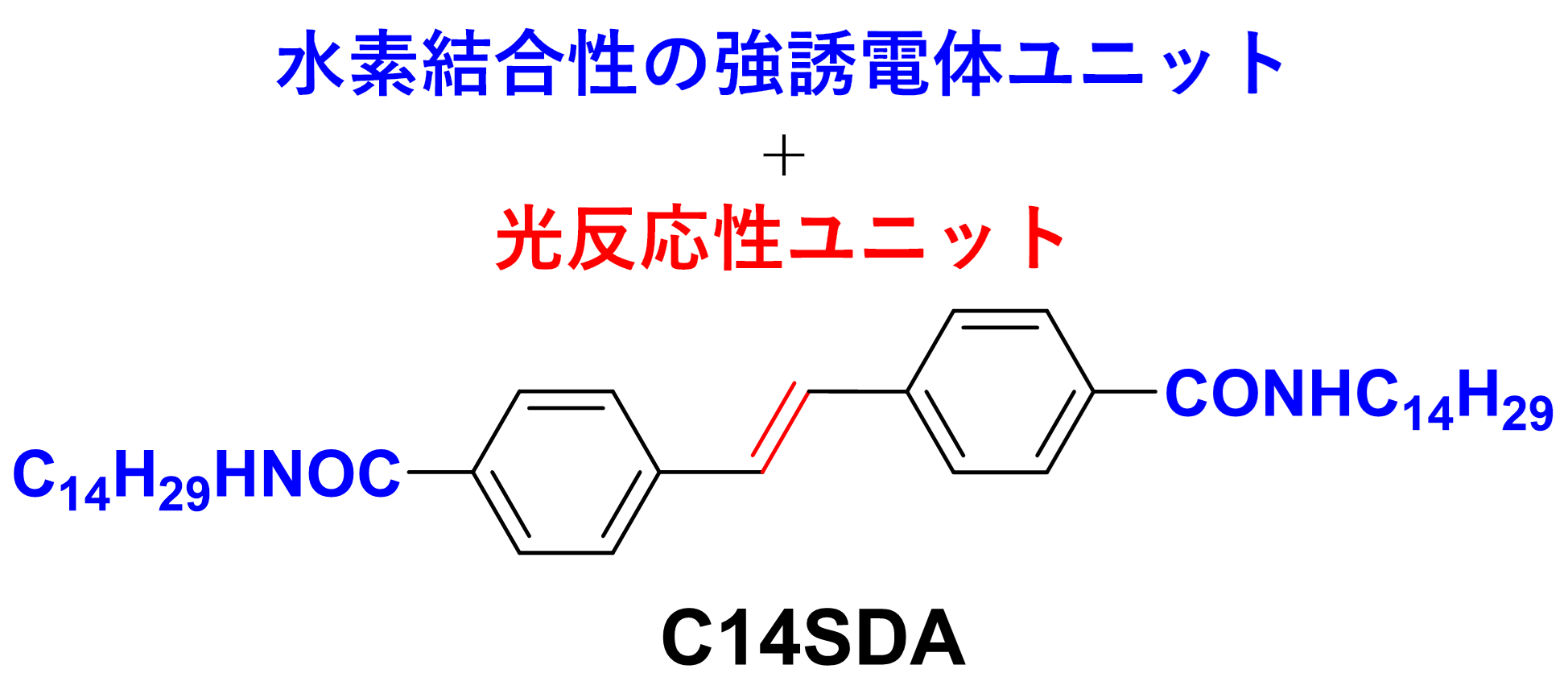

図1.本研究で用いた強誘電体ユニットと光反応性ユニットの両者を有するスチルベン分子C14SDAの化学構造。

【用語解説】

注1. 強誘電体:外部に電場がなくても双極子モーメントが整列しており、かつその方向が外部電場に対して反転できる物質です。双極子モーメントが自発的に整列した状態が強誘電状態でランダムな状態が常誘電体となり、温度により常誘電体-強誘電体相転移を示します。

注2. 不揮発性メモリ:電場-分極曲線のヒステリシス(履歴)現象に依存した正負の残留分極をデジタルデータの1と0に対応させたメモリであり、電場を切ってもメモリ状態が保持されます。

注3. 超分子:超分子は水素結合などの共有結合とは異なる分子間の弱い相互作用により形成する分子集合体構造であり、化学の分野において多様な構造形成や機能発現に利用されています。

【論文情報】

タイトル:Photodimerization of Ferroelectric N, N'-Ditetradecyl-stilbenediamide Derivative

著者:Yunya Zhang, Takashi Takeda and Tomoyuki Akutagawa*

*責任著者:東北大学多元物質科学研究所 教授 芥川智行

掲載誌:Journal of the American Chemical Society

DOI:10.1021/jacs.5c00346

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学多元物質科学研究所

教授 芥川 智行(あくたがわ ともゆき)

TEL: 022-217-5653

Email: akutagawa*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学多元物質科学研究所 広報情報室

TEL: 022-217-5198

Email: press.tagen*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

![]()

![]()

東北大学は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています