2025年 | プレスリリース・研究成果

あえて「臭く」進化した花たちのニオイを生み出す仕組みを解明 -虫を呼ぶために複数の植物で収斂進化していた!-

【本学研究者情報】

〇生命科学研究科 准教授(クロスアポイントメント) 稲葉靖子

研究室ウェブサイト

【概要】

国立科学博物館(館長:篠田謙一)の研究主幹 奥山雄大(植物研究部・筑波実験植物園/東京大学大学院理学系研究科准教授兼任)は、国立遺伝学研究所、昭和医科大学、長野県環境保全研究所、宮崎大学、東北大学、情報・システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンター、龍谷大学、慶應義塾大学との共同研究により、腐った肉のような臭いニオイで昆虫をだまして花粉を運ばせる(腐肉擬態)花が、臭いニオイの成分「ジメチルジスルフィド*1」を生み出すメカニズムを解明し、またその機能を獲得する進化がわずかなアミノ酸置換でもたらされることを実験的に示すことに成功しました。さらにそのメカニズムを担う酵素がカンアオイ属*2、ヒサカキ属*3、ザゼンソウ属*4という全く異なる植物で独立に進化、獲得されていることを発見しました。これは、花による腐肉擬態というユニークな現象が、どのような成り立ちで進化しうるのかを明快に説明できた類い稀な成果と言えます。本研究成果は、2025年5月8日刊行のScience誌に掲載(発表)されました。

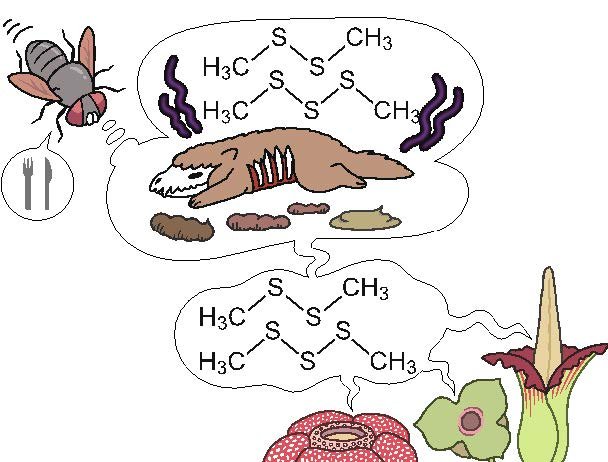

図1:腐肉擬態花の模式図。花からは腐った肉や肉食動物の糞から出るのと同じジメチルジスルフィド、ジメチルトリスルフィドといったにおい成分を放ち、花粉を運ぶハエなどの昆虫を誘き寄せる。

【用語解説】

*1ジメチルジスルフィド(DMDS)

腐った肉や肉食動物の糞などの臭いにおいの主成分の一つで、硫黄を含む分子。バクテリアが動物性タンパク質を分解する際に多く発生する。一般的にはヒトの鼻には悪臭として捉えられるが、チーズや食肉にもわずかに含まれており微量であれば逆に食欲を刺激することが知られている。ハエが強く誘引されるにおい物質でもあり、ハエに受粉されるショクダイオオコンニャクやラフレシアなどの花からも多く放たれる。

*2カンアオイ属

カンアオイ属はウマノスズクサ科の植物の一群で、葉の下で、地面すれすれに花を咲かせるのが特徴。この花はまるで世界最大の花として知られるラフレシアのミニチュアのようで、実際にラフレシアの花と同じように臭いにおいを放つものがある。カンアオイの名前は「寒葵」に由来し、これは徳川家の家紋のモチーフとなっている葵(フタバアオイ)に近縁で、冬でも葉が残る常緑性であることにちなむ。

*3ヒサカキ属

ヒサカキ属はモッコク科の植物の一群で、その1種ヒサカキは本州以西にごく普通に自生する低木。生垣によく用いられるほか、特に東日本では神事に用いる榊の代用としても用いられる。早春に開花し、この時期にはあたり一面にたくわん漬けのような強い香りを漂わせる。

*4ザゼンソウ属

ザゼンソウ属はサトイモ科の多年草の一群で北東アジアから北米に広く分布する。その1種ザゼンソウは雪深い地域の湿地に自生し、早春、雪解けとともに開花する。花は熱を発し、臭いにおいでハエの仲間を誘う。その名は開花した株の姿が座禅を組む僧侶に似ることにちなむ。

【論文情報】

表題:Convergent acquisition of disulfide-forming enzymes in malodorous flowers.

著者:Okuyama, Y., Fukushima, K., Kakishima, S., Valchanova, A. K., Takano, K. T., Ito-Inaba, Y., Nakazato, T., Nagano, A. J.

掲載紙:Science(アメリカ科学振興協会発行の科学雑誌、2025年5月8日付)

URL : https://www.science.org/doi/10.1126/science.adu8988

DOI: 10.1126/science.adu8988

問い合わせ先

(報道に関すること)

東北大学大学院生命科学研究科広報企画・評価分析室

高橋さやか

TEL: 022-217-6193

Email: lifsci-pr*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)