2025年 | プレスリリース・研究成果

宇宙誕生期を過ぎても巨大ブラックホールが生まれたことを理論で解明 ─銀河とブラックホール進化の関わりの理解に光─

【本学研究者情報】

〇大学院理学研究科 天文学専攻

教授 大向 一行(おおむかい かずゆき)

専攻ウェブサイト

【発表のポイント】

- 従来は困難とされてきた「金属(注1)を含む現実的な宇宙環境」でも、太陽の1万〜10万倍の質量を持つブラックホールが形成されることを数値シミュレーションで初めて明示しました。これにより、巨大ブラックホールの起源を説明できる可能性が開かれました。

- 金属による冷却効果により一時的に分裂するものの、多くのガス片が中心の重い星と合体して成長するという新しいダイナミクスを解明しました。

- 環境中の金属量によって、ブラックホールの形成と星団の形成が分かれることを発見し、巨大ブラックホールと球状星団という異なる天体が、同じ形成過程の延長線上にある可能性を明らかにしました。

【概要】

超大質量ブラックホール(注2)の起源は、天文学の長年の謎です。従来の理論では金属を含まない特殊な環境下でのみ形成可能とされ、それらの理論で説明できるブラックホールの数に限界がありました。

東北大学大学院理学研究科の鄭昇明特任助教と大向一行教授らは、最新のシミュレーション技術を用いて、金属を含む現実的な宇宙環境でも巨大ブラックホールが形成可能であることを明らかにしました。多くの分裂が起こりながらも、それらが合体することで重いブラックホールが育つという新しい形成メカニズムを示す成果です。さらに金属量が多い場合には星団が形成されることを示し、ブラックホールと球状星団という一見異なる天体が実は環境の違いによって分かれた「兄弟」のような存在である可能性が浮かび上がりました。宇宙における構造形成の理解を大きく進めると期待されます。

本成果は5月8日、学術誌Monthly Notices of Royal Astronomical Societyに掲載されました。

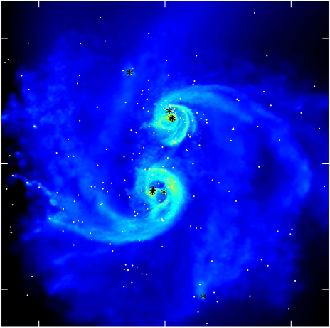

図1.

巨大ブラックホールを形成するガス雲の密度分布。黒い星印はブラックホールに進化する大質量星を表す。白い点は分裂によりできた、質量の小さい星。金属を多く含む環境下では、数多くの質量の小さな星が形成するが、やがて中心の大質量星と合体する。

【用語解説】

注1. 金属:天文学における「金属」は、水素とヘリウムを除くすべての元素(炭素、酸素、鉄など)を指す。星やガス雲の冷却を促進する重要な役割を果たす。

注2. 超大質量ブラックホール(Supermassive Black Hole, SMBH):太陽の100万〜100億倍という極めて大きな質量を持つブラックホール。多くの銀河の中心に存在し、その重力によって銀河の構造や進化に影響を与える。

【論文情報】

タイトル:Formation of supermassive stars and dense star clusters in metal-poor clouds exposed to strong FUV radiation

著者:Sunmyon Chon* , Kazuyuki Omukai

*責任著者:東北大学大学院理学研究科 特任助教 鄭昇明

東北大学大学院理学研究科 教授 大向一行

掲載誌:Monthly Notices of Royal Astronomical Society

DOI:10.1093/mnras/staf598

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院理学研究科天文学専攻

教授 大向一行(おおむかい かずゆき)

TEL: 022-795-6502

Email: omukai*astr.tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院理学研究科

広報・アウトリーチ支援室

TEL: 022-795-6708

Email: sci-pr*mail.sci.tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)