2025年 | プレスリリース・研究成果

潰瘍性大腸炎の発症は血液検査で数年前から予測可能―日本人約8万人のコホートを対象に初めて実証―

【本学研究者情報】

〇大学院医学系研究科消化器病態学分野 講師 角田洋一

研究室ウェブサイト

【発表のポイント】

- 潰瘍性大腸炎(注1)を発症する前の血液や生活情報を解析し、潰瘍性大腸炎の発症のリスク因子となるものを検討しました。

- 血中自己抗体(注2)である抗EPCR抗体(注3)と抗インテグリンαvβ6抗体(注4)が潰瘍性大腸炎発症の約5年前に上昇していることを、日本人を対象とした研究で初めて示しました。

- 生活習慣の解析では「不眠」が発症のリスク因子となることが示されました。

【概要】

潰瘍性大腸炎は、主に若年者に発症する腹痛や血便などを症状とする指定難病ですが、発症を予測する方法は確立されていません。

東北大学病院消化器内科の澤橋基医師(現十和田市立中央病院)、角田洋一講師、正宗淳教授、同リウマチ膠原病内科の白井剛志講師らの研究グループは、東北メディカル・メガバンク計画(注5)で収集した8万人超のコホートデータの中から、将来的に潰瘍性大腸炎を発症する集団を含めた対象者の血液、生活情報を解析しました。その結果、血液中の抗EPCR抗体と抗インテグリンαvβ6抗体により、発症の約5年前から将来の潰瘍性大腸炎を高い精度で予測できることを、日本人を対象とした研究で初めて明らかにしました。また、生活習慣のうち不眠がリスク因子として同定されました。

これらの自己抗体の測定で潰瘍性大腸炎の発症リスク因子を把握することが早期発見や発症予防につながることが期待されます。

本研究成果は 2025年5月15日学術誌Journal of Gastroenterology(電子版 )に掲載されました。

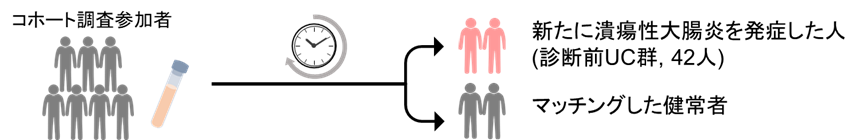

図1. 本研究の概略図

2013~2016年に行われた一回目の調査参加時の既往疾患情報、追跡調査期間中の難病情報により、新たに潰瘍性大腸炎を発症した集団(診断前UC群 42人)を確認しました。

発症前の健康な状態の血液検体、情報を解析しました。

【用語解説】

注1.潰瘍性大腸炎(UC):大腸粘膜にびらん・潰瘍を生じる原因不明の難治性炎症性腸疾患です。

注2. 自己抗体:自己のタンパク質などの抗原に対する抗体です。

注3. 抗EPCR抗体:血液の凝固や血管の炎症に重要な役割を果たしている活性化プロテインCの受容体(EPCR)に対する自己抗体です。EPCRは血管以外でも大腸炎の炎症を抑える作用を持っているという報告があります。

注4. 抗インテグリンαvβ6抗体:大腸上皮に発現するインテグリンαvβ6に対する自己抗体です。インテグリンαvβ6は粘膜治癒や上皮バリア機能に関わることが示されています。

注5. 東北メディカル・メガバンク計画:東北大学と岩手医科大学が連携し、東日本大震災の被災地域を対象とした健康調査を実施し、住民の健康づくりに貢献しています。また、健康調査にて提供いただいた生体試料等を蓄積したバイオバンクを構築し、ゲノム解析研究を行うことで、東北発の次世代医療の実現を目指しています。継続して追跡調査を実施しており、その中で潰瘍性大腸炎を発症した方々を本研究の対象としました。

【論文情報】

タイトル:Autoantibodies against Endothelial Protein C Receptor and Integrin αvβ6 predict the development of ulcerative colitis

著者:澤橋 基、角田 洋一*、内藤 健夫、岡崎 創司、大根田 絹子、大類 真嗣、小原 拓、荻島 創一、熊田 和貴、工藤 久智、長神 風二、寳澤 篤、岩城 英也、永井 博、下山 雄丞、諸井 林太郎、志賀 永嗣、木内 喜孝、白井 剛志、藤井 博司、正宗 淳

*責任著者:東北大学病院 消化器内科 講師 角田 洋一

掲載誌:Journal of Gastroenterology

DOI:10.1007/s00535-025-02263-7

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院医学系研究科

消化器病態学分野 講師 角田洋一

TEL: 022-717-7171

Email: gastro_press_med*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院医学系研究科・医学部広報室

東北大学病院広報室

TEL: 022-717-8032

Email: press.med*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

![]()

東北大学は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています