2025年 | プレスリリース・研究成果

酪酸による細胞への影響は経時的に変化する 歯周病関連細菌の主要代謝産物"酪酸"による 細胞傷害性の解釈に新視点

【本学研究者情報】

〇大学院歯学研究科 特任教授 髙橋 信博

歯学研究科口腔生化学分野 准教授 鷲尾 純平

研究室ウェブサイト

【発表のポイント】

- 歯周病関連細菌の主要代謝産物"酪酸"は、ホスト細胞を傷害し、歯周病の病態に影響を与えることはこれまでも示されてきました。

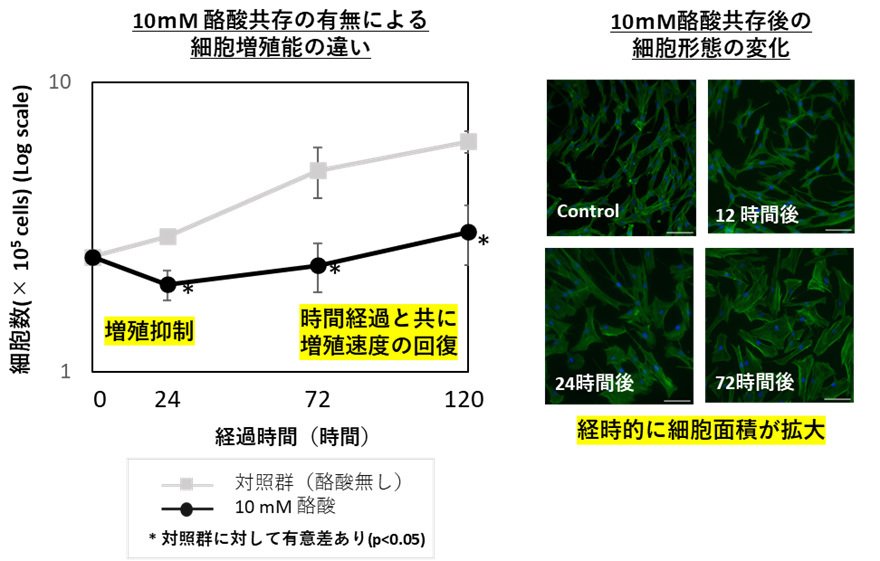

- ヒト歯肉線維芽細胞(HGF)(注1)を酪酸共存下で培養すると、初期には従前の報告と同様に増殖が抑制されるものの、共存時間の長期化に伴い、増殖が再開しました。しかも、細胞形態、エネルギー代謝、酪酸代謝についても経時的に変化し、酪酸による細胞への影響は時間経過に伴って変化し、必ずしもその影響が単一ではないことを明らかにしました。

- 一方、創傷治癒に重要である細胞遊走能(注2)は、共存時間の長期化と共に低下する傾向が見られ、酪酸と長期間共存した歯周組織が炎症を起こしたり外傷を受けたりすると、治癒しにくい可能性が示されました。

【概要】

歯周病関連細菌の主要代謝産物である"酪酸"は、歯周組織細胞の増殖抑制、アポトーシス誘導、炎症性サイトカイン産生促進などを通じて、歯周組織の破壊に寄与することがこれまで示唆されてきました。

東北大学大学院歯学研究科の高橋信博特任教授、鷲尾純平准教授および大谷栄毅歯科医師らの研究グループは、歯周病患者の歯周ポケット内では歯周組織が継続的に酪酸にさらされている可能性に着目し、酪酸刺激による細胞への影響が、共存時間の経過に伴って変化するのかどうかを、HGFを用いて評価しました。その結果、共存時間の長期化に伴い、細胞増殖、細胞形態、細胞代謝能、細胞遊走能への影響に変化が観察され、酪酸による影響が経時的に変化することが示唆されました。本研究成果は、酪酸による歯周病態への真の影響を解明する際、共存時間を考慮することの重要性を示すものです。

本成果は、2025年4月24日付で学術誌Clinical and Experimental Dental Researchにオンライン公開されました。

図1. 細胞増殖と細胞形態に対する酪酸による影響の概要

【用語解説】

注1.歯肉線維芽細胞(HGF):歯肉を構成する主要な細胞の一つで、歯肉の維持、修復、再生に重要な役割を担っている細胞です。

注2. 細胞遊走能:細胞が能動的に移動する能力のことを指します。この能力は、生体内のさまざまな重要なプロセスに関与しており、例えば 組織の再生、免疫応答、創傷治癒 などの過程で中心的な役割を果たします。細胞が適切に遊走することで、傷ついた組織の修復が促進され、免疫細胞が病原体のもとへ素早く移動し、防御反応を発揮することができるとされます。

【論文情報】

タイトル:Time-Dependent Changes in Effects of Butyrate on Human Gingival Fibroblasts

著者:Haruki Otani, Jumpei Washio*, Aoi Kunitomi, Satoko Sato, Yuki Abiko, Shiori Sasaki, Kazumasa Ohashi, Satoru Yamada, Nobuhiro Takahashi

*責任著者:東北大学大学院歯学研究科 准教授 鷲尾 純平

掲載誌:Clinical and Experimental dental research

DOI:https://doi.org/10.1002/cre2.70120

URL:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cre2.70120

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院歯学研究科

特任教授 髙橋 信博

東北大学大学院歯学研究科口腔生化学分野

准教授 鷲尾 純平

TEL: 022-717-8295

Email: OEB*dent.tohoku.ac.jp (口腔生化学分野)(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院歯学研究科広報室

TEL: 022-717-8260

Email: den-koho*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

![]()

東北大学は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています