2025年 | プレスリリース・研究成果

腸内細菌に頼った「肥満」が青色光耐性を生み出す -適応的実験室進化による昆虫の新規耐性獲得メカニズムの特定-

【本学研究者情報】

〇大学院農学研究科 教授 堀 雅敏

研究科ウェブサイト

【発表のポイント】

- 実験室選択により、青色光毒性への耐性を進化的に獲得したショウジョウバエ系統(選択系統)の作出に成功しました。

- 選択系統の成虫は、腸内細菌に依存して肥満となり、青色光耐性を獲得することを発見しました。

- 遺伝子操作によって作成した肥満ショウジョウバエも青色光耐性をもつことを実証しました。

【概要】

作物保護における課題のひとつは、昆虫が迅速に進化(注1)し殺虫剤などに対する耐性を獲得する点であり、昆虫の進化プロセスの理解と新たな害虫防除技術の開発は農学における重要なミッションです。青色光毒性(注2)は多様な昆虫種に殺虫効果があり、化学農薬の代替手法として注目されています。

東北大学大学院農学研究科の髙田悠太大学院生(現 産業技術総合研究所モレキュラーバイオシステム研究部門契約職員)、堀雅敏教授らの研究グループは、キイロショウジョウバエを用いた実験室選択(注3)によって、青色光毒性に対する昆虫の進化を観測しました。本研究では、様々な表現型、ゲノム(注4)、トランスクリプトーム(注5)解析により、選択系統の成虫は腸内細菌に依存した肥満を示すことを発見しました。抗生物質処理によって選択系統の青色光耐性がみられなくなること、遺伝子操作(注6)によって肥満を誘導したハエが高い青色光耐性を示したことから、選択系統が腸内細菌を介した「適応的な肥満」によって耐性を獲得していることが明らかになりました。今回の発見は、腸内細菌を介した進化の理解、脂質や腸内細菌をターゲットとした効率的な青色光防除の開発に繋がることが期待できます。

この研究成果は、2025年7月7日に、Communications Biologyにオンライン掲載されました。

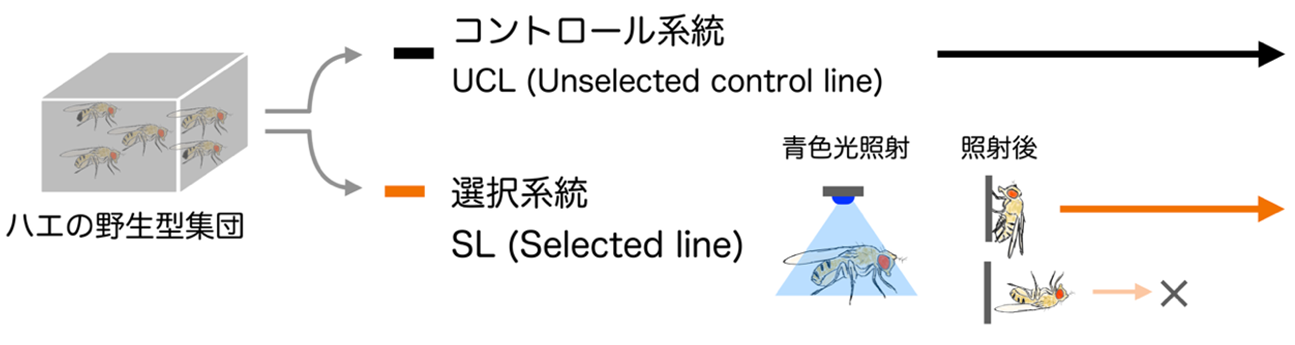

図1. 実験室選択の概要

コントロール系統(UCL)では通常飼育をおこない、選択系統との比較に用いました。選択系統(SL)では、青色光毒性に対して耐性をもつ個体を親とすることで選択的に飼育しました。耐性は、青色光照射後の登攀能力(壁を登れるかどうかの指標。元気な個体は壁を登れるが、弱っている個体は壁を登れません。)によって評価しました。

【用語解説】

注1. 進化:遺伝的な変化(変異)が世代間で受け継がれることで、集団中の変異をもつ個体の割合が変化することです。変異によって、個体の形質が変化する場合があります。

注2. 青色光毒性:過剰な青色光の暴露によって生じる毒性で、昆虫では、細胞障害などを引き起こして死に至ります。

注3. 実験室選択:ストレスなどの選択圧を人為的に複数世代にわたって与えることで、特定の形質を選抜し、生物の進化的応答を実験的に観測する研究手法のことです。

注4. ゲノム:生物がもつすべてのDNA配列で、遺伝子領域だけでなく、遺伝子の発現量を調節する領域や非遺伝子領域も含まれます。

注5. トランスクリプトーム:ある時点で発現しているすべてのmRNAの総体のことで、遺伝子の発現状態を網羅的に推測することができます。

注6. 遺伝子操作:特定の遺伝子を人為的に導入、変異、発現制御することで、生物の形質を遺伝学的に変化させる技術です。

【論文情報】

タイトル:Gut microbiota-mediated lipid accumulation as a driver of evolutionary adaptation to blue light toxicity in Drosophila

著者:Yuta Takada*, Toshiharu Ichinose, Naoyuki Fuse, Kokoro Saito, Wakako Ikeda-Ohtsubo, Hiromu Tanimoto, Masatoshi Hori*

*責任著者:東北大学大学院農学研究科 大学院生 髙田悠太

東北大学大学院農学研究科 教授 堀 雅敏

掲載誌:Communications Biology

DOI:10.1038/s42003-025-08348-6

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院農学研究科

教授 堀 雅敏

TEL: 022-757-4254

Email: masatoshi.hori.a3*tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院農学研究科

総務係

TEL: 022-757-4003

Email: agr-syom*grp.tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)

![]()

![]()

![]()

東北大学は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています