2025年 | プレスリリース・研究成果

舌下免疫療法における腸内細菌叢の役割を発見-腸内環境がアレルギー治療効果に影響を与える可能性-

【本学研究者情報】

〇東北大学病院歯科麻酔疼痛管理科

講師 田中志典

研究室ウェブサイト

【発表のポイント】

- 舌下免疫療法(注1)を施したマウスに抗生物質を3週間経口投与し腸内細菌叢(注2)を除去すると、舌下免疫療法のアレルギー抑制効果が失われることを発見しました。

- 腸内細菌叢は、舌下免疫療法でアレルギー抑制を担う制御性T細胞(注3)の維持に必要であることが示されました。

- 本研究により、腸内環境が舌下免疫療法の治療効果に影響を与える可能性が示唆されました。

【概要】

舌下免疫療法はアレルギーの原因物質(アレルゲン)を少量ずつ舌下粘膜から吸収させ、徐々にアレルギー反応を弱めていく治療法です。最近の研究で腸内細菌叢の乱れがアレルギー発症と関連することが分かってきましたが、舌下免疫療法における腸内細菌叢の役割は不明でした。

東北大学病院歯科麻酔疼痛管理科の田中 志典講師らの研究グループは、舌下免疫療法を施したマウスに抗生物質を投与し腸内細菌叢を除去すると舌下免疫療法によるアレルギー抑制効果が失われることを見出しました。この結果は、一見無関係な腸内環境が舌下免疫療法の治療効果に影響を与える可能性を示唆します。

本研究成果は2025年8月5日に学術誌Allergology Internationalでオンライン公開されました。

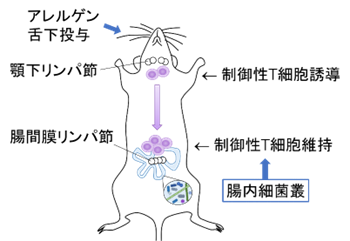

図3 . 舌下免疫療法における腸内細菌叢の役割

腸内細菌叢は舌下免疫療法で誘導された制御性T細胞の維持に関与することで、舌下免疫療法のアレルギー抑制効果の維持に寄与する。

【用語解説】

注1.舌下免疫療法:アレルギーの原因物質(アレルゲン)を少量ずつ舌下粘膜から吸収させ、徐々にアレルギー反応を弱めていく治療法。

注2. 腸内細菌叢:腸内に生息する多種多様な細菌の集まり。草むら(叢)や花畑(フローラ)に例えて「腸内細菌叢(そう)」や「腸内フローラ」と呼ぶ。

注3. 制御性T細胞:CD4陽性 T 細胞の一種で、過剰な免疫応答を抑制し、自己免疫疾患や炎症性疾患、アレルギー疾患を防ぐ重要な役割を担う。

【論文情報】

タイトル:Gut microbiota contributes to the maintenance of sublingually induced regulatory T cells and tolerance in mice.

著者:Saka Winias, Kanan Bando, Boonnapa Temtanapat, Masato Nakano, Masahiro Saito, Shunji Sugawara, Mitsuko Komatsu, Akiyoshi Hirayama, Shinji Fukuda, Takaaki Abe, Kentaro Mizuta, Masahiro Iikubo, Yukinori Tanaka*

*責任著者:東北大学病院 歯科麻酔疼痛管理科 講師 田中志典

掲載誌:Allergology International

DOI:10.1016/j.alit.2025.06.003

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学病院 歯科麻酔疼痛管理科

講師 田中志典

TEL: 022-717-8420

Email: yukinori.tanaka.e6*tohoku.ac.jp (*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学病院広報室

TEL: 022-717-8032

Email: press.med*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

![]()

東北大学は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています