2025年 | プレスリリース・研究成果

室温作動する高起電力マグネシウム蓄電池を試作 資源豊富なマグネシウムを用いて資源制約フリーを目指す

【本学研究者情報】

〇金属材料研究所 教授 市坪哲

研究室ウェブサイト

【発表のポイント】

- 繰り返し充放電できる新たな酸化物正極材料を開発しました。

- 原子の通り道を多く含む非晶質材料を用い室温作動を実現しました。

- 本正極を用いたマグネシウム蓄電池で、室温における200回以上繰り返し充放電を世界で初めて実証しました。

【概要】

資源として豊富なマグネシウム(Mg)を用いるマグネシウム蓄電池(RMB)注1は、希少金属(レアメタル)であるリチウムを使用するリチウムイオン電池を補完・代替しうる次世代蓄電池として期待されます。RMBの実現には、繰り返しMgイオンを貯蔵・放出できる正極材料の開発が必須です。この中でも特に、高電位により大量のエネルギーを蓄えられる酸化物材料は有望な候補ですが、Mgイオンの移動が遅いため、室温での使用が困難でした。さらに、繰り返しの充放電による電極の劣化を抑制し、長寿命化する必要もありました。

東北大学金属材料研究所の河口智也助教(研究当時。現在:米国アルゴンヌ国立研究所)、市坪哲教授らの研究グループは、物質・材料研究機構の万代俊彦チームリーダーとの共同研究により、原子配列中に隙間を多く含む非晶質注2の酸化物正極材料を新たに開発しました。この材料にはMgイオンが移動できる隙間が多く含まれるため、室温でも円滑にMgイオンが出入りできます。さらに電極の劣化につながる原子配列と大きく異なる非晶質の材料にすることで、200回を超える繰り返しの充放電を実現しました。近年に開発された高性能電解液との化学的な相性も良好で、負極と電解液も含む完全な電池として酸化物正極を用いたRMBのプロトタイプとして室温での稼働を実証しました。本研究の蓄電池を基盤として、RMBの実用化とさらなる高性能化が期待されます。本成果は2025年9月17日 10:00(現地時間)に材料科学専門誌Communications Materialsにオンラインで公開されました。

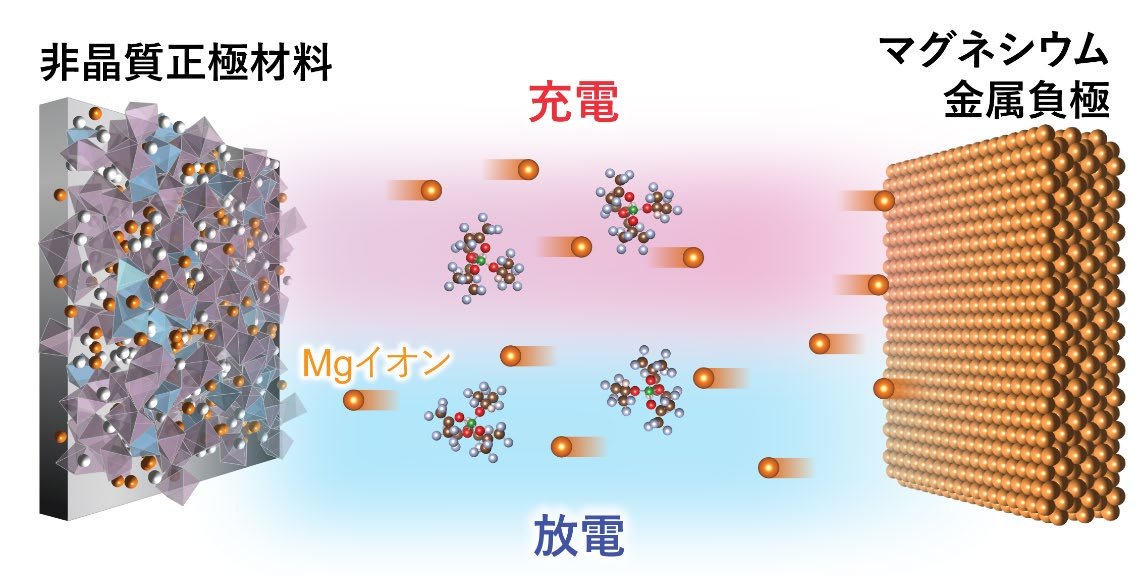

図1. 本研究のMg蓄電池の作動原理の模式図。充電では非晶質正極材料からMgイオンが脱離し、電解液中を移動するとともに、Mg金属負極上では電析反応が進行する。一方放電では、Mg金属負極からMgイオンが溶解し、電解液中のMgイオンが正極に挿入される。正極は原子配列が周期的ではない、非晶質の酸化物材料が用いられる。

【用語解説】

注1. マグネシウム蓄電池(Rechargeable Magnesium Battery, RMB):マグネシウムイオンを可動イオンとして用いた充電式の電池。現在広く使われているリチウムイオン電池と同様に、繰り返し充放電が可能。リチウムが希少で高価なのに対し、マグネシウムは海水や地殻に豊富に存在し、資源的に安定して安価に供給できる可能性がある。またマグネシウム金属は空気中で比較的安定であり、電極としても安全性が高いことから、次世代の蓄電池として期待されている。

注2. 非晶質:原子や分子が規則正しく並んでいない固体の状態。結晶のように周期的な構造をもたず、一般に知られる透明のガラス(窓ガラスなど)に代表されるように不規則な原子配置を有する。

【論文情報】

タイトル:Amorphous Oxide Cathode Enabling Room-Temperature Rechargeable Magnesium Batteries

著者:Tomoya Kawaguchi,* Hikari Sakurai, Shusuke Fukui, Xiatong Ye,Hongyi Li, Toshihiko Mandai, Norihiko L. Okamoto, and Tetsu Ichitsubo*

*責任著者:東北大学金属材料研究所 助教 河口智也、教授 市坪哲

掲載誌:Communications Materials

DOI: 10.1038/s43246-025-00921-0

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学金属材料研究所

構造制御機能材料学研究部門

助教 河口智也(現:アルゴンヌ国立研究所)

Email: tomoya.kawaguchi.b3*alumni.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

教授 市坪哲

TEL: 022-215-2372

Email: tichi*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学金属材料研究所 情報企画室広報班

TEL: 022-215-2144 FAX: 022-215-2482

Email: press.imr*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

![]()

![]()

東北大学は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています