2025年 | プレスリリース・研究成果

熱帯雨林の光環境と生物起源ガスの関係 ―森林火災が気候に影響する「ホットスポット」を生む可能性―

【本学研究者情報】

〇生命科学研究科 助教 冨松元

ウェブサイト

【概要】

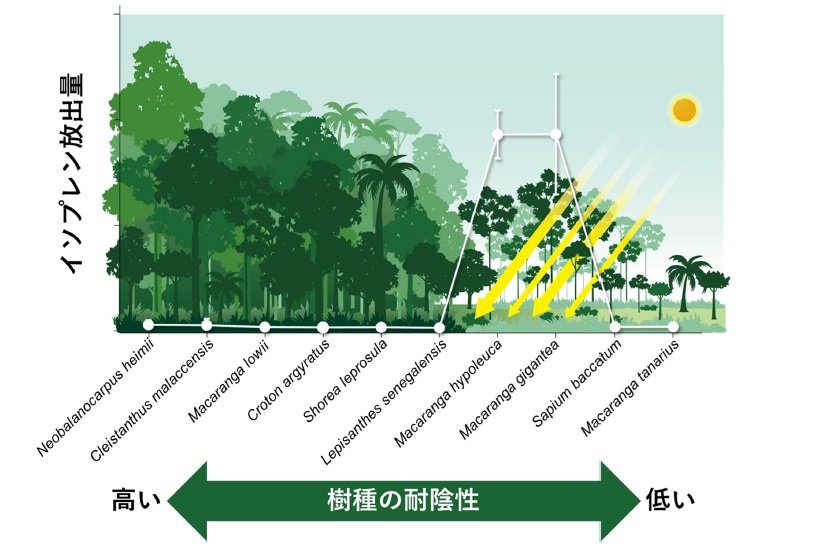

国立環境研究所、東北大学などの研究チームは、東南アジア熱帯雨林の樹木10種を調査し、かく乱を受けた林縁部に生育する植物が、気候に影響するガス「イソプレン」を放出することを明らかにしました。さらに、森林火災がこうした植物に適した「明るい」環境を作り出すことで、焼け跡から森林が回復する過程でイソプレンが増加する可能性を示しました。

一方、「暗い」林内で優占する代表的な樹種からは、イソプレンの放出はほとんど見られませんでした。この結果は、東南アジア熱帯雨林のイソプレン放出量がなぜアマゾンなど他の熱帯雨林より低いのか、という謎を解く手がかりとなります。

本研究の成果は、2025年9月10日付でカリフォルニア大学出版の学術誌「Elementa: Science of the Anthropocene」に掲載されました。

図1 熱帯樹木のイソプレン放出量(白丸)と耐陰性*2の関係。横軸は、10種の樹木を耐陰性が高い順に左から並べたものです。なお、全ての調査は同じ光・温度条件下で行いました。

【用語解説】

注釈1:

イソプレンの環境影響:イソプレンは、主に陸上植物によって放出される揮発性有機化合物(VOC)の一種で、全VOCの中で大気への放出量が最も大きい成分です。大気中でイソプレンが酸化される過程において、大気の酸化剤を大量に消費するため、同じ酸化剤で分解される温室効果ガス(メタンや代替フロン)の長寿命化、すなわち地球温暖化の加速を引き起こします。また、大気環境によって、温室効果ガスや大気汚染物質として働く対流圏オゾンの生成や、温暖化の抑制につながる雲の形成に関わります。

注釈2:

耐陰性:植物が暗い場所で生育できる能力。耐陰性は、暗い条件下での呼吸速度(暗呼吸)と、1000 μmol m⁻² s⁻¹の強い光を照射した条件下での光合成速度を基に評価しました。

【論文情報】

タイトル:Inter-specific variation of isoprene emissions in a Southeast Asian tropical rainforest: Links to light environments and atmospheric implications

著者:Takuya Saito, Hajime Tomimatsu, Yixin Ma, Huixing Kang, Yanhong Tang, Stephen J. Andrews, and Azian Mohti

掲載誌:Elementa: Science of the Anthropocene

DOI:10.1525/elementa.2025.000041

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院生命科学研究科

助教 冨松 元

Email: hajime.tomimatsu.b2*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院生命科学研究科広報室

高橋さやか

TEL: 022-217-6193

Email: lifsci-pr*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

![]()

![]()

![]()

東北大学は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています