材料科学の

限界に挑む

成功にたどり着けるのは、

失敗を重ねてきたからこそ。

研究の9割は

失敗で成り立っています。

物理への情熱は、

どのように芽生えたのですか?

私の関心は電子から始まりました。電子は、物質をかたちづくる最も基本的な粒子のひとつです。そのふるまいが色や磁性、電気伝導性、さらには超伝導になりうるかどうかまでを左右します。電子を理解することで材料を自在にコントロールできる――その可能性の大きさが、尽きることのない探究心の源であり、情熱の源です。

東北大学での現在の研究内容について

教えてください。

材料科学高等研究所(WPI-AIMR)で光電子固体物性研究室を主宰していて、外部光電効果という現象を利用して電子の研究をしています。光を用いて物質の内部に隠されたものを解き明かすことを目指しています。

トポロジカル物質に深い関心を持たれているそうですが、

それはどのようなものですか?

トポロジーというのは、物体を伸ばしたり、ねじったり、曲げたりしても変わらない性質を研究する数学の一分野です。例えば、ドーナツとコーヒーカップは、どちらも穴が一つあるという点で、トポロジー的には同じものと言えます。理論的には、どちらも切ったり裂いたりすることなく、もう一方の形に変形させることができるからです。これを量子物質に応用したものがトポロジカル絶縁体です。内部は絶縁体のように振る舞いますが、表面は電気を通します。切断しても、今度は新しくできた表面が電気を通します。非常に奇妙ですが、同時に、非常に強力な性質です。

なぜトポロジカル物質は

それほど重要なのでしょうか?

トポロジカル物質は、金属、絶縁体、超伝導体に次ぐ「物質の第4の相」と呼ばれています。その可能性は非常に大きく、スピントロニクスや半導体、特に量子コンピューティングへの応用が期待されています。もし超伝導体と組み合わせることができれば、トポロジカル量子コンピューティングが実現できるかもしれません。とてもおもしろいですよね。

Image courtesy of Tohoku University and Studio Xxingham

Image courtesy of Tohoku University and Studio Xxingham

研究室における

最近の画期的な成果は何ですか?

研究室では最近、史上初となる1次元トポロジカル物質を発見しました。3次元、2次元のトポロジカル絶縁体は知られていましたが、1次元のものはこれまで観測されていませんでした。3次元系では物質の表面、2次元系では物質の端(エッジ)が金属のように電気を通します。1次元系の場合、物質の角(コーナー)が電気を通すようになります。これは量子ビットの開発に非常に役立つ可能性もあり、1次元トポロジカル物質は重要です。正確な応用方法はまだ不確かですが、基礎科学の限界に挑戦すること自体が刺激的で楽しいです。次のステップは、この発見が半導体や量子技術の将来的な応用にどのようにつながるかを考えることですね。

科学における共同研究の重要性を強調されていますね。

なぜそれがそれほど重要なのでしょうか?

研究者にはそれぞれ専門分野がありますが、4つか5つの分野の専門知識を組み合わせることで、新しいアイデアが生まれます。科学に境界はないはずです。私の書いた論文の40%以上は国際共同研究によるものですし、数学者や化学者と協力したり、AIを使って材料科学の新しい法則を見つけたりもしました。東北大学のスピントロニクス国際共同大学院プログラムのコーディネーターに任命されたことは、新たな共同研究の機会を探求する上で大いに役立っています。この役職を通じて、世界中の著名な教授を定期的に招いて、学生向けの講義をしてもらっています。こうした単純なネットワーキングを通じて、4つの新しい共同研究を始めました。これからもさらに多くの共同研究を生み出していきたいです。

学生には研究に

どう取り組むよう指導していますか?

失敗を恐れないようにと伝えています。研究の90%は失敗で成り立っています。過程で失敗を重ねてこそ、成功にたどり着くことができる。学生には、失敗して落胆するのではなく、むしろそれを受け入れてほしいと思っています。また、学生には自分で考えること、つまり、指導教官の言うことをただ受け入れるのではなく、疑問を持ち、議論することを勧めています。学びは双方向のものですからね。

研究以外では、

どのようにリラックスしていますか?

料理が大好きです。料理と研究はつながっていると思います。どちらも好奇心、緻密さ、そして創造性が必要ですよね。学生たちとのコミュニケーションにもなっています。年に1、2回、研究室で餃子パーティーを開いているんです。私が手で皮から作り、みんなで200個の餃子を包みます。チームで行う実験のようですけども、こっちの方がおいしいですね。

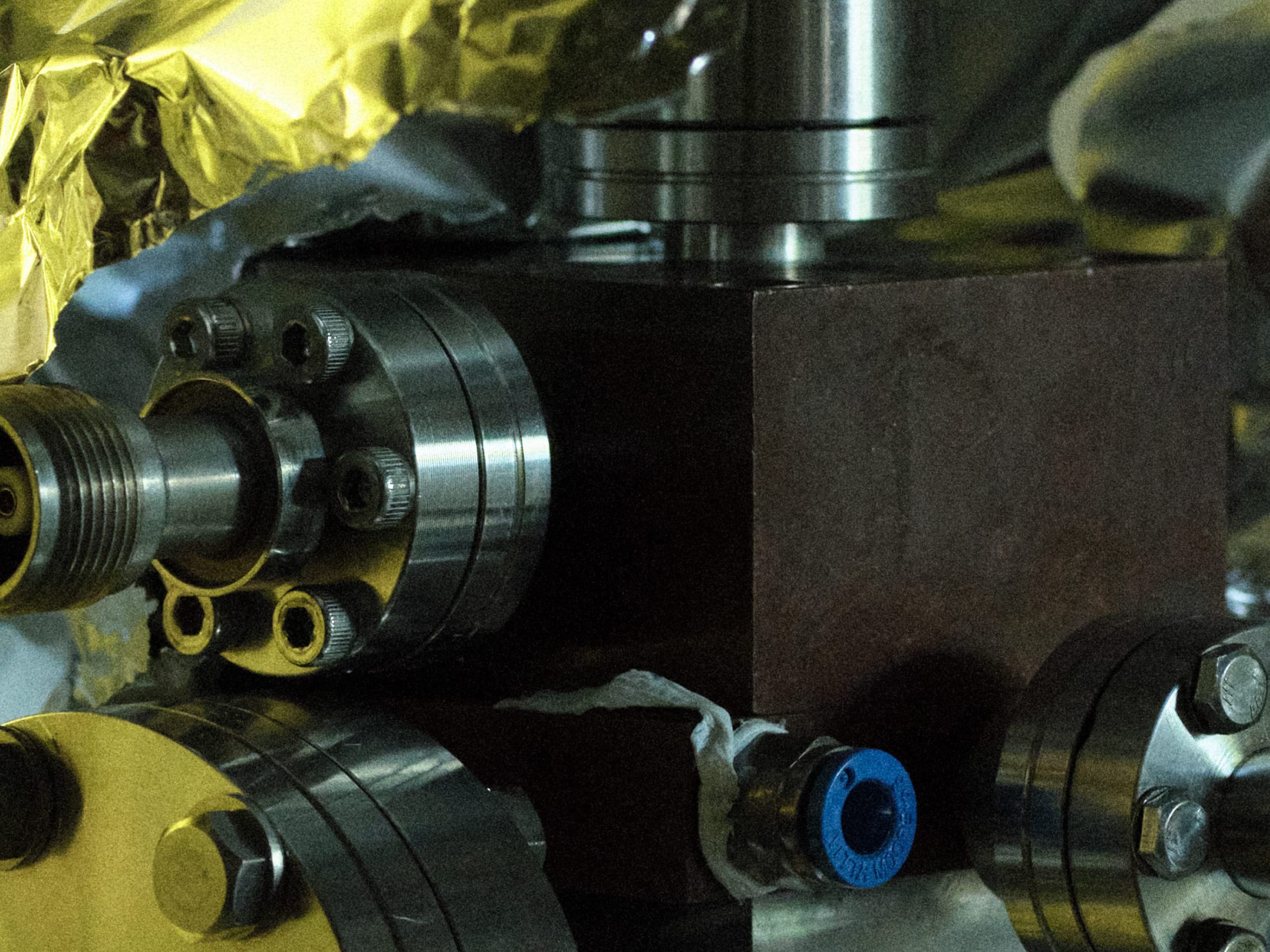

写真:ARPES測定のための高輝度紫外(UV)光を放出するヘリウムプラズマ放電管。

佐藤 宇史

佐藤 宇史(さとう たかふみ)は、電子の隠された世界への強い探求心に導かれ、東北大学で物理学を学び、2002年に同大学で博士号を取得。以来、量子物質の電子構造を探る第一人者として活躍している。そのために、電子のスピンと空間分布をかつてない精度で測定できる最先端の装置、高分解能角度分解光電子分光(ARPES)を用いている。 また、分子線エピタキシー(MBE)法と呼ばれるプロセスで、原子を一つ一つ積み重ねて、新たな特注材料をゼロから作り出し、その量子的特性を研究・操作している。 現在、東北大学 材料科学高等研究所(WPI-AIMR)の教授として、次世代放射光施設NanoTerasu(ナノテラス)にナノスピンARPESシステムを構築し、研究のフロンティアをさらに押し広げている。研究室にいないときは、その創造性をキッチンで発揮し、完璧なアルデンテのスパゲッティから絶品の餃子まであらゆる料理を作り、自身の研究を突き動かすのと同じ、発見の喜びを味わっている。

Translation:Waka Kuchimachi

Romance

of

Research