可能性の海

私の研究室にはヒエラルキーはない。

学びたいことがあれば、そのことを

一番よく知っている人に聞けばいい。

海洋科学に関心を持った

きっかけを教えてください。

私は、水辺で育ったんです。生まれたのは、炭鉱と漁業で知られるカナダのケープ・ブレトン島にある小さな町。すぐそばにファンディ湾がある別の島に住んでいたこともあって、1日に2回、なんと16メートル以上も潮が満ち引きするんですよ。そのダイナミックな自然に、子どもの頃からすっかり魅了されていました。でも、大学で最初に学んだのは美術。美術学校で偶然、日本から来た友人に出会って、「日本ってどんなところ?」って聞いたら、彼は笑って「行ってみれば?」って。だから、本当に行ってみたんです。

帰国後、カリフォルニアのモントレー湾水族館を訪れたとき、素晴らしいクラゲの展示に出会いました。その瞬間に「これだ!」って。私はクラゲを研究するしかない――そう強く思ったんです。

クラゲの研究について、

もう少し詳しく教えていただけますか?

クラゲの研究を本格的に始めたのは、琉球大(沖縄)の修士課程で学んでいた頃です。沖縄は大好きな場所!どこからでも海に入れるし、すぐに魚に会うこともできる。研究の傍ら、猛毒を持つハコクラゲの一種の名付け親になる機会をいただいたこともあります。そこからハコクラゲに夢中になって、「なぜ刺すの?」「どうやって刺すの?」「世界中にどう広がったの?」と、どんどん疑問が湧いてきました。私の専門は分類体系学 (systematics)。分子系統学 (molecular phylogenetics) やゲノム学のアプローチで、クラゲをもっと深く理解しようとしています。「なぜ?」「どうして?」という問いに答えていくために。

研究者として

これまで乗り越えてきた課題は?

海外でサンプルを採集しても、日本への持ち込みが許可されず、それまでの苦労がすべて水の泡になってしまうことがあるんです。これを何とか解決したくて、持ち運びできるバッテリー駆動のキットを独自に開発しました。このキットのおかげで、電気のない過酷な海洋環境でも、環境DNAや海洋生物のサンプルをリアルタイムでシーケンス(DNAの配列解析)して、データ化した状態で日本に持ち帰ることができるようになりました。

Image courtesy of Tohoku University and Studio Xxingham

Image courtesy of Tohoku University and Studio Xxingham

ご自身の研究は、

社会全体とどのように

つながっていると思いますか?

私の研究は、地域の漁業と結びついています。例えば、漁業関係者の方々にご協力いただいて、競りに出す前のタコやアワビから、ごく小さな組織片を分けていただき、サンプルとして活用しています。もちろん通常の出荷には影響がないですし、時には共同で研究を行って論文を共著で発表することもあるんです。とても協力的な関係を築けています。 一方で、東北の海ではいま、これまでにない異変が起きています。南から暖かい水を運んでくる黒潮が、ここ数年で、400 kmも北上しているんです。観測史上初めてのことです。もともとその海域に生息していた生き物たちが深刻な影響を受け、生態系のバランスが崩れ始めています。ごく最近の出来事なのでまだ論文は多くありませんが、この黒潮の変化をいち早く指摘した重要な論文を、私たちWPI-AIMECがJAMSTECと共同で発表しました。

研究室はどのような雰囲気ですか?

私の研究室には日本を含む10カ国を超える国々から留学生が集まっていて、国際色がとても豊か。大切にしているのは、ここでは学部4年生もポスドク(博士研究員)も、みんなが対等だということ。私の研究室にはヒエラルキーはない。学びたいことがあれば、そのことを一番よく知っている人に聞けばいい。この尊敬しあえる関係性を、私は何よりも誇りに思っています。

フィールドでのサンプル採集について

学生をどのように指導していますか?

学生たちはただ私と一緒に現場に来て、そこで学んでもらうだけ(笑)!学生の何人かは、もうすぐ初めての15日間の航海に出ます。船の上で寝泊まりしながら、日が暮れてから朝日が昇るまで、ひたすらサンプルを採り続けるんですよ。

ただ、作業が少しでも楽になるように、オーシャンショット研究助成金を活用して技術者にデータ記録用の専用アプリを開発してもらいました。このアプリのおかげで、学生たちは自分のスマートフォンで、採集した膨大なデータを効率よく整理できるようになったんです。

ラボの外では、

どのようにリラックスしている?

趣味は、ビーチコーミング。海岸を散策して、漂着物を集めるのが好きなんです。最近は、美術学校時代以来の絵画も再開して、絵画教室を開くこともあります。不思議なもので、振り返ってみると、美術学校時代の作品の多くが、実は水の中の風景だったんです。

写真:水槽の底に敷き詰めるためのガラスビーズ。水槽を彩るだけでなく、表面に有益な細菌を定着させて生物ろ過を促し水質を向上させ、クラゲの生育環境を支えています。

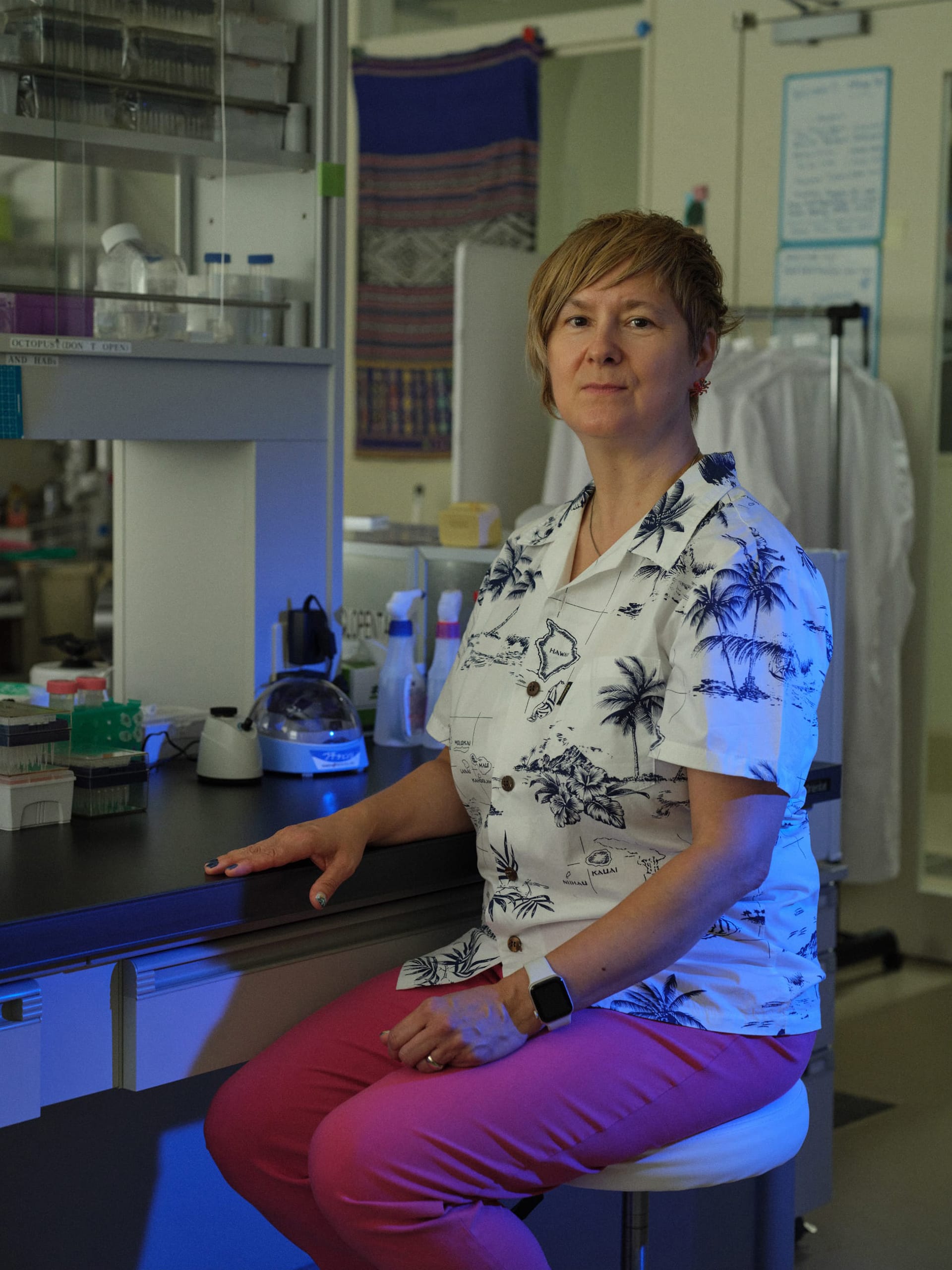

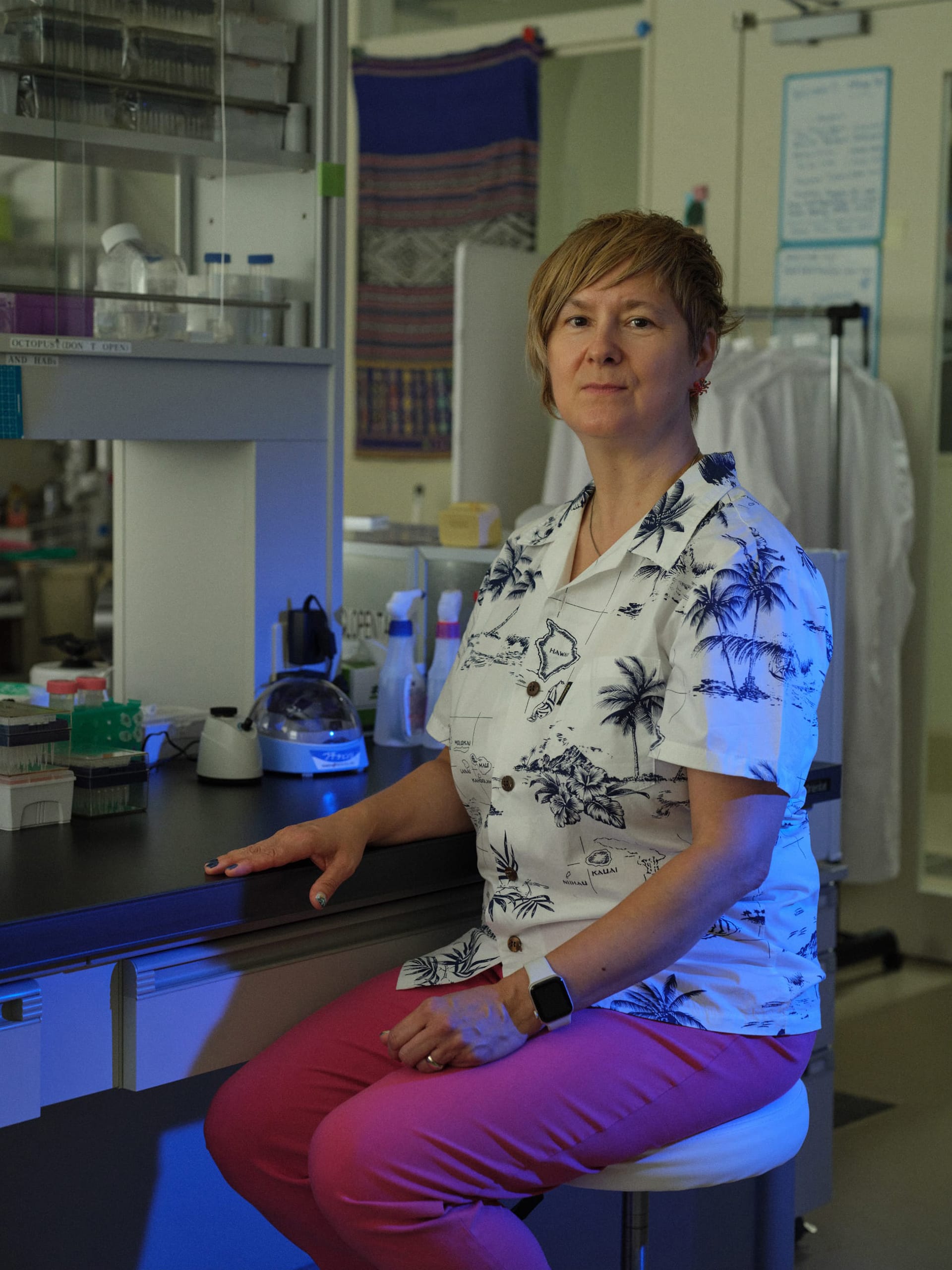

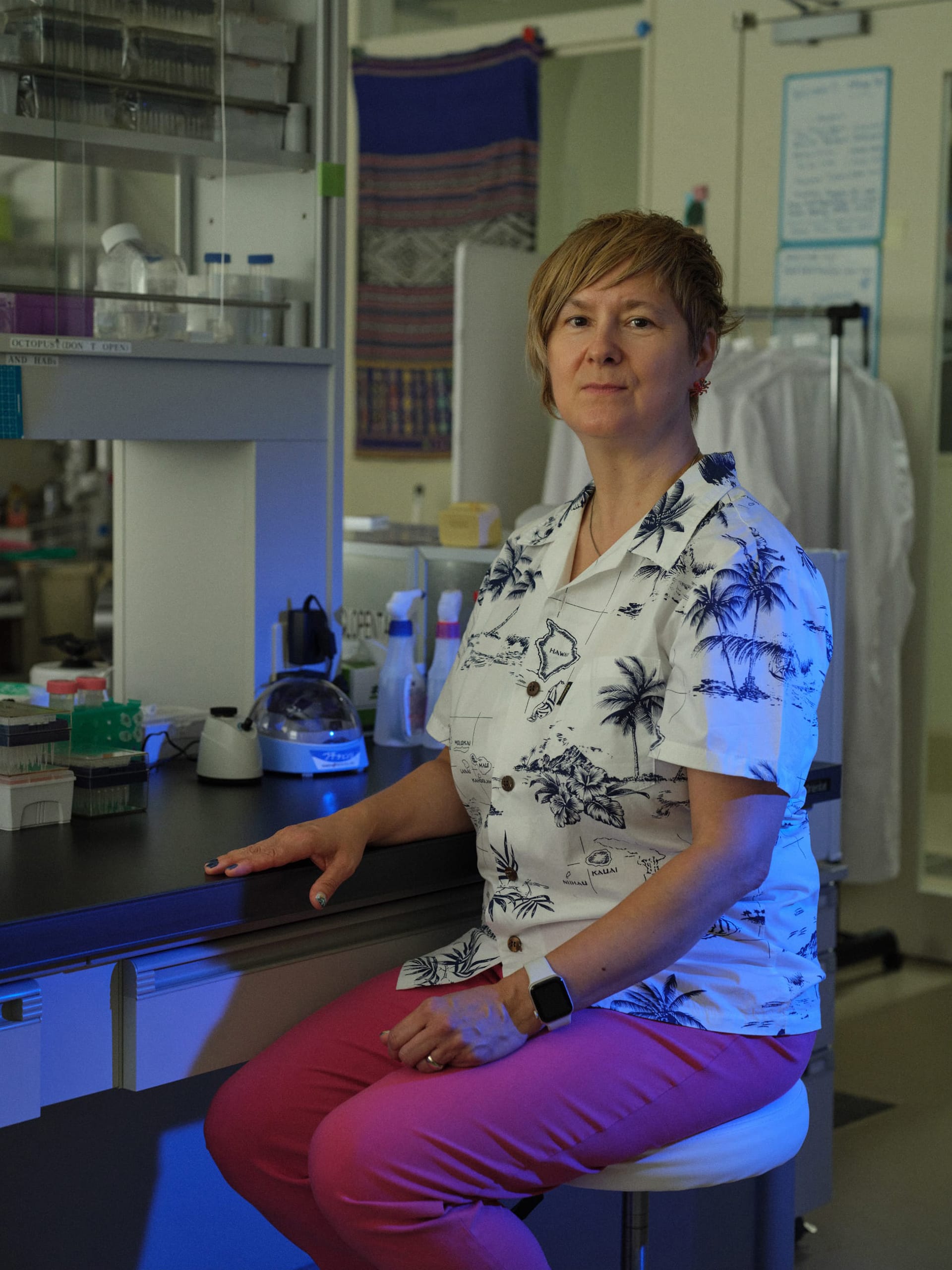

シェリル・エイムズ

シェリル・エイムズは、大学2年生の時、日当たりの良い海辺の町である横須賀でワーキングホリデーを過ごした後、2つのことを決意しました。1つは、海について学ぶこと、そしてもう1つは、それをここ日本で行いたいということです。 その決意を胸に、琉球大学(沖縄)の修士課程へ進学し、在学中には新種のハコクラゲを発見するという大きな成果を上げます。その後、メリーランド大学で博士号を取得し、スミソニアン国立自然史博物館の研究員として海洋生物学の知識をさらに深めた後、再び日本に戻りました。 現在は、東北大学大学院農学研究科の教授、そしてWPI-AIMECのユニットリーダーを務めています。海洋生態系の劇的な変化を解明するため、宮城や沖縄の近海から、遠くカリブ海のボネール島まで、学生たちと一緒に世界じゅうの海に潜ります。クラゲ研究の第一人者として、ゲノムレベルでの謎の解明に情熱を注いでいます。 海を離れている時間は、近くの温泉でくつろいだり、絵筆を握ったりすることも。カナダより雪の少ない仙台の気候を活かして、ジョギングを楽しむなど、趣味も多彩です。

Tohoku University Graduate School of Agricultural Science / Faculty of Agriculture

https://www.agri.tohoku.ac.jp/jp/

Translation: Hiromi Matsuno

Romance

of

Research