無知の力

「知は力なり」と言われますが、

無知もまた、一つの力かもしれません。

どのようにして科学論という分野に関心を持たれたのですか?

もともとは語学を好きで学んでいました。高校時代にカナダへ留学したのもそのためです。そこでは、英語、フランス語そしてドイツ語を学びました。新しい言語を学ぶたびに、様々な文学作品に出会い、やがて、哲学書に触れるようになりました。その経験がきっかけとなり、学部でフランス文学・哲学を専攻することにしたんです。ちょうどその頃、福島で原発事故が起こりました。自然と人間との関わりをより包括的に理解するためには、科学についての知識を深める必要がある――そう痛感したんです。とはいえ、人文学系のバックグラウンドを持つ私にとって、自然科学を学ぶのは容易なことではありませんでした。

そんなある日、一冊の教科書に出会いました。『科学哲学への招待』という題名のその本は、科学そのものを歴史学的、社会学的、哲学的な視点から考察していました。そのときの驚きと感動は、今も鮮明に覚えています。「これこそが、私の進むべき道だ」と確信した瞬間でした。

アグノトロジー(無知学)を志したきっかけは?

「無知」の研究に足を踏み入れることになったのは、まったくの偶然なんです。修士課程が終わる頃、なんとなく海外の大学のシラバスを眺めていたときに、ある一つの科目名が目に留まりました。「アグノトロジー:知識と無知の歴史」。 その言葉は初めて目にするもので、詳しい教授もほとんどいませんでした。「無知を研究する」学問そのものを取り巻く「無知」がその場に存在しているように感じられたんです。興味に駆られ、さっそくその分野の本を借りることにしました。アグノトロジーという新しい世界に飛び込むことになったのはその日からです。

アグノトロジーを知らない、あえて言うなら「無知」な人に、具体的に説明していただけますか?

典型的なのは、たばこ産業の例です。喫煙と肺がんとの関連が初めて指摘されたとき、たばこ業界は科学的なエビデンスを過小評価する姿勢を示しました。しかし、研究が積み重なるにつれ、今度は戦略を変え、がんの他の原因を探る研究に資金を投じ始めます。しかし、「たばこががんを引き起こす」という事実が次第に積み重なると、もはや否定できなくなった。すると、「関連性について知らない」と無知を装う姿勢に転じたのです。無知の力を最も端的に示したのは、タバコ業界の内部文書に残された次の一文かもしれません。――「無知こそ、我々の商品である。」

日本での事例は?

真っ先に思い浮かぶのは、水俣病です。致死性の高い神経疾患ですが、1950年代に地元の化学工場からの排水に原因があることが突き止められました。しかし、工場側はその関連性を否定したんです。たばこ産業の戦略と同様ですね。企業と利害関係のある「専門家たち」は、別の原因を示すことで結果に疑念を抱かせ、さらに無知を長引かせました。しかし、活動家や地元の科学者たちはあきらめなかった。慎重に証拠を集め、真実を覆い隠そうとする企てに異議を唱え続けたのです。ついには、真の原因が公式に認定され、有害排水の禁止につながりました。真の原因が特定されてからすでに9年が経過していましたが、もし彼らの努力がなければ、「無知の力」はさらに多くの命を奪っていたことでしょう。

Image courtesy of Tohoku University and Studio Xxingham

Image courtesy of Tohoku University and Studio Xxingham

「力」と「無知」は、どのように結びついているのでしょうか。

「知は力なり」とよく言われますが、無知もまた力となり得ます。無知は人々がどんな行動するか、またはしないか、に影響を及ぼし、社会に深刻な結果をもたらします。典型的な例では、気候変動を否定することで、自らの利益を守り、権力を強化してきた政治家や企業もあります。

DEI推進センターの所属ですが、ジェンダーとの関連は?

無知はどこにでも同じようにあるわけではありません。例えば、長い間、科学業界は男性が支配してきました。現在でも、女性の活躍には大きな課題が残されています。ごく最近まで、科学は女性のことをあまりよく知りませんでした。医療は男性ばかりを対象とし、ある治療が女性にどのような特有の影響を及ぼすかは解明されはじめたばかりです。こういった例からも、無知によって、女性が不利益をこうむる場合があることがわかります。

一方で、無知は男性に有利に働くこともあります。現代の日本では、女性の進出を「逆差別」とみなす男性がいます。その主張の是非はともかく、そこでは長年にわたる女性差別の歴史が都合よく忘れさられています。無知は女性にとっては不利益となり、男性にとっては特権になる――とも言えるかもしれません。

研究の話題から離れますが、これから学問の道を志す若い人たちに、アドバイスはありますか?

周囲の世界に目を向けること、それが一番のアドバイスです。学問の本質は、社会から生まれる課題を解決することにあると思います。しかし研究者は往々にして、自分の殻に閉じこもりがちです。食べたものが私たちを養うように、外の世界は私たちの新しい思考を養ってくれます。私が学術論文だけでなく、広く一般の人に書籍を執筆する理由はここにあります。アグノトロジーは人々の日常生活に直結しています。研究は研究者だけのためにあるのではなく、社会に開かれたものでなければならない――私はそう信じています。

最後に、普段はどのように息抜きをされていますか?

最近は、きのこにはまっています。眺めたり、採ったり、そしてもちろん食べたりするのも大好きで。執筆の手が止まってしまったときには、自然の中を散歩して、心と頭をリフレッシュします。読書も欠かせません。研究に行き詰まったときには、まったく別の分野の本や、時にはあえて難解な哲学書を手に取ってみることも。新たなインスピレーションの源です。

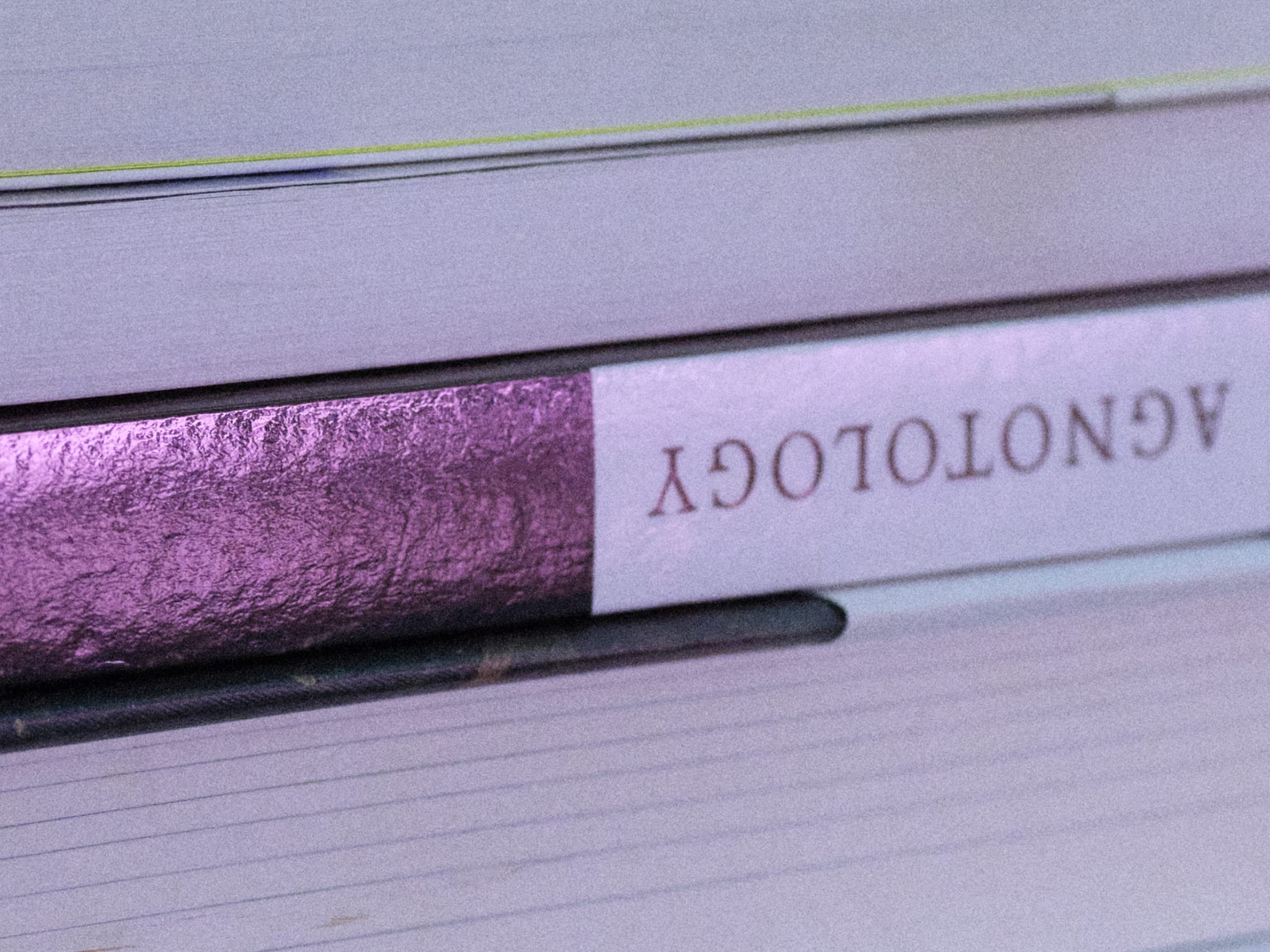

写真:アグノトロジー(無知学)の選書。一冊を除き、すべて鶴田特任助教が寄稿、編集、翻訳のいずれかで貢献しています。

鶴田 想人

東京都出身。知識や無知が、人間と自然やテクノロジーとの関わり方をいかに形成するのかを探究している。『ジェンダード・イノベーションの可能性』(2024年、共編)や『無知学への招待』(2025年、共編)の編集、ロンダ・シービンガー著『奴隷たちの秘密の薬』(2024年、共訳)の翻訳を手がけ、アグノトロジー(無知学)やジェンダード・イノベーションといった概念を日本に紹介してきた。現在、東北大学DEI推進センターの特任助教を務めるほか、お茶の水女子大学および大阪大学も兼務している。

東京大学で修士号を取得して以来、読書会、サイエンスカフェ、公開講座などを企画して、科学と社会をつなぐことに情熱を注いできた。現在の研究では、事実や真実よりも感情や政治的信条が優先されがちな「ポスト真実」の時代がもたらす課題や、野生植物に関する人間の知識(および無知)の歴史的変遷といったテーマに取り組んでいる。科学、社会、そしてそれらをめぐる語りについて新たな思考を喚起するというミッションのもと、複数の新たな書籍プロジェクトも進行中である。

DEI推進センター

https://dei.tohoku.ac.jp/

Translation:Rei Mizobe

Romance

of

Research