2025年 | プレスリリース・研究成果

ガラスは温度の上下を繰り返すと若返る? ―電子状態の変化―

【本学研究者情報】

〇金属材料研究所 教授 加藤秀実/助教 山田類

研究室ウェブサイト

金属材料研究所 教授 市坪哲

研究室ウェブサイト

【発表のポイント】

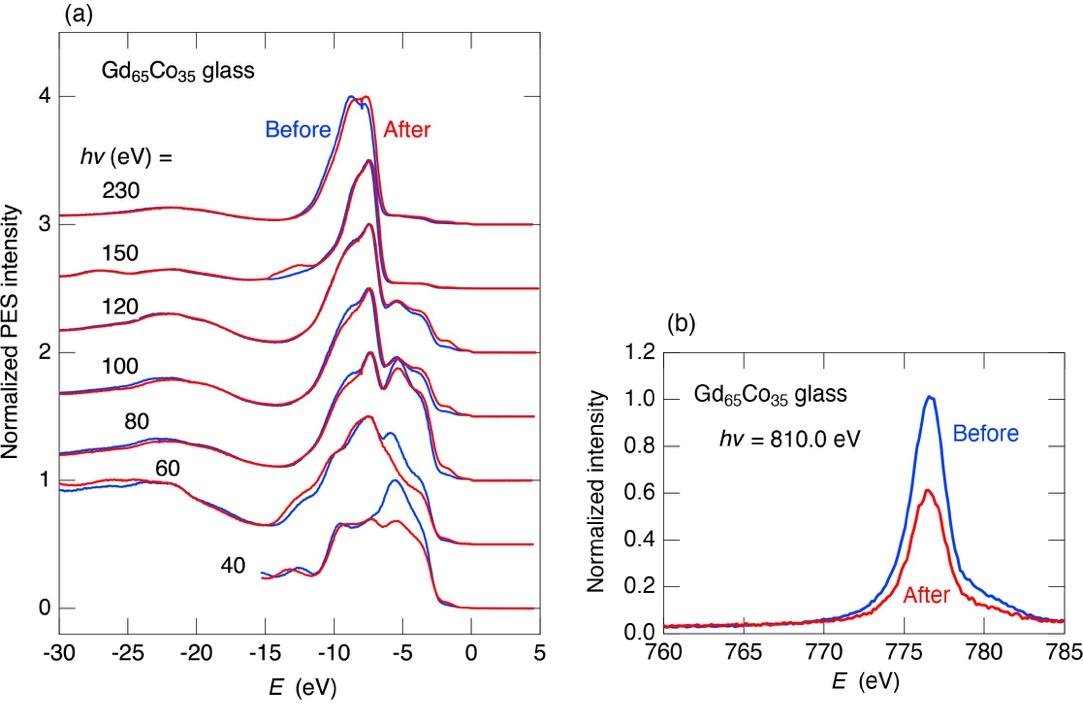

- 金属ガラスに液体窒素温度と室温の間を繰り返して上下させる「極低温若返り効果」を起こすことで電子状態が変化することが、放射光を用いた実験で詳しく明らかになりました。

- 電子状態はガラス中の構造の変化に対応して大きく変化することがわかりました。

- この研究は、国内の幅広い研究者の協力によって達成されたものです。

【概要】

島根大学材料エネルギー学部の細川伸也研究員、小林健太郎研究員、尾原幸治教授は、広島大学、弘前大学、高エネルギー加速器研究機構、および東北大学の研究者と協力して、金属ガラスを対象として、液体窒素温度(およそ摂氏マイナス196度)と室温の間を繰り返し上下させることによる若返り効果によって、ガラスの電子状態が大きく変化することを、放射光を用いて明らかにしました。放射光を用いると、物質中に詰まった電子や空いている電子の状態を、元素やその電子軌道を区別して観測できます。研究に用いた金属ガラスは重い希土類元素のガドリニウム(Gd)と軽い遷移金属元素であるコバルト(Co)からできており、以前私たちが報告した研究では軽いCo元素が温度の上下を繰り返すことにより、Gd原子の直近の位置からやや離れた場所に若返りによって移動することがわかっていましたが、電子状態を観測することができる4つの電子分光法(光電子分光、逆光電子分光、軟X線吸収分光、軟X線発光分光)を用いた今回の研究により、Coの3d電子軌道に所属している電子の状態が大きく変化し、原子配列の変化に対応していることがわかりました。この研究は、放射光を有効に用いて、若返りによるガラスの電子構造の変化を詳しく観測できることを示しています。

この結果は、オランダで刊行される科学雑誌「Scripta Materialia」に令和7年8月26日にオンラインで掲載されました。

【論文情報】

論文タイトル:Changes in electronic structures of Gd65Co35 metallic glass by cryogenic rejuvenation(極低温若返りによるGd65Co35金属ガラスの電子構造の変化)

著者:Shinya Hosokawa, *1 Hitoshi Sato, *2 Yasuhisa Tezuka, *3 Jun-ichi Adachi, *4 Kentaro Kobayashi, *1 Koji Ohara, *1 Yuan Tan, *5 Tetsu Ichitsubo, *5 Rui Yamada, *5 Hidemi Kato*5

*1島根大学材料エネルギー学部、*2広島大学放射光科学研究所、*3弘前大学大学院理工学研究科、*4高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所、*5東北大学金属材料研究所

掲載誌:Scripta Materialia

DOI:10.1016/j.scriptamat.2025.116933

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学金属材料研究所

教授 加藤 秀実

TEL:022-215-2114

Email:hidemi.kato.b7*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(取材・報道に関すること)

東北大学 金属材料研究所 情報企画室広報班

TEL:022-215-2144

Email:press.imr*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)