2025年 | プレスリリース・研究成果

プロトン伝導性セラミックスを低温で緻密に焼結できる機構を解明 ― 低温動作・高効率燃料電池や水素製造デバイスの低コスト化に期待 ―

【本学研究者情報】

〇大学院工学研究科 知能デバイス材料学専攻

教授 高村仁

研究室ウェブサイト

【発表のポイント】

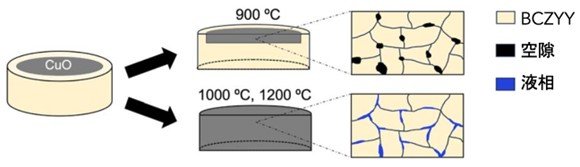

- 数%の酸化銅(CuO)添加により難焼結性ジルコン酸バリウム(BaZrO3)の焼結温度を従来の1600℃から1000℃程度まで低下できる機構を解明しました。

- 銅(Cu)の格子間位置固溶に伴ってバリウム(Ba)化合物が生成され、その液相が低温焼結に重要な役割を担うことを見出しました。

- 次世代型のプロトン伝導性固体酸化物セルの製造コスト低減への貢献が期待されます。

【概要】

セラミックス電解質を用いる固体酸化物セル(注1)は、700℃近傍で作動する燃料電池・水素製造デバイスとして期待されています。特に、BaZrO3系プロトン伝導体は、作動温度をさらに400~600℃に下げられることや、効率を高められる観点で注目されています。しかしBaZrO3の緻密な焼結体を得るために、通常は1600℃程度の高温が必要であり、製造コストが高くなる一因となっていました。

今回、東北大学大学院工学研究科の高村仁教授らのグループは、東芝エネルギーシステムズ株式会社との共同研究により、焼結助剤としてCuOを数%添加するだけでその焼結温度が1000℃程度まで低下する機構を解明しました。

これにより、難焼結性の固体酸化物セルの製造コスト低減が期待されます。この成果は、2025年8月19日に英国王立化学会の学術誌 Journal of Materials Chemistry A に掲載されました。

図1. CuO添加BaZrO3系プロトン伝導体の焼結メカニズムの模式図

【用語解説】

注1. 固体酸化物セル:電解質に緻密な酸化物(セラミックス)を用いる電気化学デバイス。炭化水素を燃料として発電する固体酸化物形燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell; SOFC)やその逆作動により水蒸気から水素を作る固体酸化物形電解セル(Solid Oxide Electrolysis Cell; SOEC)の総称。

【論文情報】

タイトル: Spectroscopic analysis of Cu2+ dissolved in Y- and Yb-doped barium zirconates and its impact on sinterability and proton conduction [Open Access]

著者:Yuto Unaki, Hiroaki Kawamori, Shohei Kobayashi, Norikazu Osada, Akihiro Ishii, Itaru Oikawa, Hitoshi Takamura*

*責任著者:東北大学大学院工学研究科 教授 高村 仁

掲載誌:Journal of Materials Chemistry A

DOI:10.1039/D5TA03169A

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院工学研究科

教授 高村 仁

TEL: 022-795-3938

Email: takamura*material.tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院工学研究科情報広報室

担当 沼澤 みどり

TEL: 022-795-5898

Email: eng-pr*grp.tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)

![]()

東北大学は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています